导读: 宿王昌龄隐居阅读答案(共5篇)高二语文(2)试题(附答案)高二 语文(2)试题(附答案)说明:本试卷七大题共8页,满分150分,考试用时150分钟。一、基础知识:本大题4小题,每题3分,共12分。1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是( )A.赎罪 渎职 犬吠 肺腑 和面 曲高和寡...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《宿王昌龄隐居阅读答案》,供大家学习参考。

宿王昌龄隐居阅读答案 篇一:《高二语文(2)试题(附答案)》

高二 语文(2)试题(附答案)

说明:本试卷七大题共8页,满分150分,考试用时150分钟。

一、基础知识:本大题4小题,每题3分,共12分。

1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是( )

A.赎罪/ 渎职 犬吠/ 肺腑 和面/ 曲高和寡 ......

B.龌龊/优渥 缱绻/谴责 蹊跷/另辟蹊径 ......

C.纤细/ 阡陌 彤云/ 憧憬 抹布/ 转弯抹角 ......

D.联袂/ /抉择 箴言/ 缄默 搪塞/ 敷衍塞责 ......

2、下面语段中加点的词语,使用不正确的一项是( )

邓超的个人风格在其成名作《少年天子》中就已初步奠定。这位顺治皇帝,..

既有胸怀大志、锐意进取的品格,又存在着浮躁易怒、任性放纵的顽症。邓超在

塑造角色时将这种分寸感拿捏得入木三分。值得一提的是,他还形神并茂地演绎........

了顺治在尊严受到挑战和侵害之后,从据理力争到遁入佛门的蜕变。从原先的激..

进到后来无可奈何的退守,24岁的邓超从容地驾驭了这一角色的转变轨迹,不

得不令人叹服。

A.奠定 B.入木三分 C.形神并茂 D.蜕变

3、下列句子中没有语病的一句是( )

A.西方研究人员最近发现某些癌症存在“基因开关”,这一成果有助于未来的癌

症防治,但距离相应药物的问世还需要很多年的深入研究。

B. 有人认为在语文课堂上让学生读读武侠小说,能激发学生的阅读兴趣。也有

人担心,将这些与法治精神背道而驰的武侠戏、江湖情纳入课堂教学,会在学生

心中增加暴力文化的“因子”。对这种观点,我不敢苟同。

C.在此次市青少年科技创新大赛中,同学们常围在一起相互鼓励并认真总结得

失,赢得的远远不只是比赛的胜负。

D. 新一届领导人提出了“中国梦”的号召,青年要坚定信念,珍惜韶华,在追

求中国梦的道路上放飞青春,以青春之我建设“青春之国家”!

4、把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是( )

① 人是有机的,当我们重新组合自己,就会有新的创造。

② 但是他虽然始终用同一个名字,在性格上,他在任何一个时刻,都不是他原

来那个人。

③ 不仅是身体,心灵也是如此。

④ 我们常以为一个动物在一生中只是同一个东西。比如说,一个人从小到老,

都只是他一个人。

⑤ 他的心情、见解、欲望、快乐、苦痛和恐惧,也都不是常住不变的,有些在

生,有些在灭。

⑥ 他继续不断地在变成新人,也继续不断地让原来的人死灭,比如他的发、肉、

骨、血,乃至全身都常在变化中。

A.④②⑥③⑤① B.①④⑥⑤②③ C.④①②⑥③⑤② D. ①②⑥③⑤④

二、阅读下面文言文,完成5-10题。(5-8每题3分,共22分)

吾彦,字士则,吴郡吴人也。出自寒微,有文武才干。身长八尺,手格猛兽,

旅力绝群。仕吴为通江吏。时将军薛珝杖节南征,军容甚盛,彦观之,慨然而叹。

有善相者刘札谓之曰:“以君之相,后当至此,不足慕也。”初为小将,给吴大司马陆抗。抗奇其勇略,将拔用之,患众情不允,乃会诸将,密使人阳狂拔刀跳跃而来,坐上诸将皆惧而走,唯彦不动,举几御之,众服其勇,乃擢用焉。 稍迁建平太守。时王濬将伐吴,造船于蜀,彦觉之,请增兵为备,皓不从彦乃辄为铁锁横断江路及师临境缘江诸城皆望风降附或见攻而拔唯彦坚守大众攻之不能克乃退舍礼之。

吴亡,彦始归降,武帝以为金城太守。帝尝从容问:“孙皓所以亡国者何

也?”曰:“吴主英俊,宰辅贤明。”帝笑曰:“君明臣贤,何为亡国?”彦曰:

“天禄永终,历数有属,所以为陛下擒。此盖天时,岂人事也!”张华时在坐,

谓彦曰:“君为吴将,积有岁年,蔑尔无闻,窃所惑矣。”彦厉声曰:“陛下知

我,而卿不闻乎?”帝甚嘉之。

迁雁门太守,时顺阳王畅骄纵,前后内史皆诬之以罪。乃彦为顺阳内史,彦

清身率下,威刑严肃,众皆畏惧。畅不能诬,乃更荐之,冀其去职。迁员外散骑

常侍。帝尝问彦:“陆喜、陆抗二人谁多也?”彦对曰:“道德名望,抗不及喜;

立功立事,喜不及抗。”

会交州刺史陶璜卒,以彦为南中都督、交州刺史。重饷陆机兄弟,机将受之,云曰:“彦本微贱,为先公所拔,而答诏不善,安可受之!”机乃止。因此每毁

之。长沙孝廉尹虞谓机等曰:“自古由贱而兴者,乃有帝王,何但公卿。若何元

干、侯孝明、唐儒宗、张义允等,并起自寒役,皆内侍外镇,人无讥者。卿以士

则答诏小有不善,毁之无已,吾恐南人皆将去卿,卿便独坐也。”于是机等意始

解,毁言渐息矣。

初,陶璜之死也,九真戍兵作乱,逐其太守,九真贼帅赵祉围郡城,彦悉讨

平之。在镇二十余年,威恩宣著,南州宁靖。自表求代,征为大长秋。卒于官。

——选自《晋书·吾彦传》

5、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.抗奇其勇略 对„„ 感到惊奇 .

B.彦清身率下,威刑严肃 率领 .

C.乃更荐之 改变 .

D.陆喜、陆抗二人谁多也 优秀 .

6、下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A. 此盖天时,岂人事也 B. 抗奇其勇略,将拔用之 ..

后当至此,不足慕也 卿以士则答诏小有不善,毁之无已 ..

C. 蔑尔无闻,窃所惑矣 D. 以君之相,后当至此 ..

所以为陛下擒 前后内史皆诬之以罪 ..

7、下列文句中,断句正确的一项是( )

A、皓不从/彦乃辄为铁锁/横断江路/及师临境/缘江诸城皆望风降附/或见攻而拔

/唯彦坚守/大众攻之不能克/乃退舍礼之。

B、皓不从/彦乃辄为铁锁/横断江路及师临境/缘江诸城皆望风降附/或见攻而拔/

唯彦坚守/大众攻之不能/克乃退舍礼之。(宿王昌龄隐居阅读答案)

C、皓不从/彦乃辄为铁锁/横断江路/及师临境/缘江诸城皆望风/降附或见攻而拔

/唯彦坚守/大众攻之/不能克乃退舍礼之。

D、皓不从/彦乃辄为铁锁/横断江路及师/临境缘江/诸城皆望风降附/或见攻而拔

/唯彦坚守/大众攻之不能克/乃退舍礼之。

8、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.吾彦虽出身寒微,但面对突袭,他举几御之,英勇无比,陆抗提拔了他,众人

没有谁不服的。

B.吾彦在回皇帝问话时客观指出陆抗和陆喜的不足,但陆抗的两个儿子陆机和陆

云因而心生怨恨,总是诋毁吾彦,后来在长沙孝廉尹虞的劝导下,才消除了对吾

彦的恨意。

C.吾彦清身率下,威刑严肃,众人都畏惧他。顺阳王畅纵使骄纵也不能诬蔑他,

而且举荐他到其它地方当官。

D.孙皓不接纳吾彦的建议而导致了吴国的灭亡,但武帝问吾彦吴国为何亡时,他

却说“吴主英俊,宰辅贤明”,可见他对先主的忠诚。

9、根据具体要求分别完成下列各题。(10分)

(1)将下列句子翻译为现代汉语。(8分)

① 乃会诸将,密使人阳狂拔刀跳跃而来,坐上诸将皆惧而走(4分) ② 彦本微贱,为先公所拔,而答诏不善,安可受之(4分)

(2)在文章中找出两个表现吾彦才干的例子。(可自己概括,也可引用原文)

(2分)

三、诗歌鉴赏(共8分)

10.阅读下面的诗歌,然后回答问题。(8分)

宿王昌龄隐居①(宿王昌龄隐居阅读答案)

(唐)常建

清溪深不测,隐处唯孤云。

松际露微月,清光犹为君。

茅亭宿花影,药院滋苔纹。

余亦谢时去,西山鸾鹤②群。

【注】①王昌龄未出仕前,隐居在石门山。常建辞官西归后到石门山一游,在好友王昌龄当年隐居处住了一夜,当时王昌龄外出做官,并不在此。 ②鸾鹤:古常指仙人的禽鸟。

(1)颈联那两个词用得生动传神,请结合诗歌意境简要赏析。(4分)

(2 ) 诗歌尾联是什么意思?流露出作者怎样的思想?(4分)

四、名句名篇默写(共8分)

11.补写出下列名句名篇中空缺的部分(每空1分)。

(1)且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。____ ________, ____ _____________。

(2)今臣亡国贱俘, ,过蒙拔擢, ,岂敢盘桓,有所希冀?

(3) , 。不知江月待何人,但见长江送流水。

(4) , ,难赋深情。(《扬州慢》)

五、现代文阅读:本大题7小题,共30分。

(一)阅读下面论述文,完成12—15题。(16分)

失去风景的时代 曹文轩

⑴我们不无悲哀地看到:现代小说却已经不再注目风景。当年,川端康成称

他与自然的关系是“幸运的邂逅”。他在谈到《伊豆的舞女》时,惟一的遗憾是觉得风景描写还是少了些。从前的小说家,虽然没有太多的人去自觉地谈论风景的意义,但在实际写作中,风景始终是他们的小说的重要元素。他们的写作,几乎形成一个定论:风景描写是小说的一个不可缺少的元素。

⑵然而现代小说就是抛却了这一元素。

⑶人类进入现代之后,对自然实际上已经失去崇拜之心。与并不总是喋喋不

休地谈论自然的古人相比,现代人对自然的亲近未免有点矫揉造作。现代人更多是出于功利之心来关心自然的,因为自然直接关系到他们的生存。古人对自然有崇拜之心——甚至有敬畏心。“自然”是与“天”相等的概念,它具有至高无上的神性。古人面对自然,是一种宗教的姿态,他们虔诚静听与默察,是要在万籁俱寂中读出其奥义。因此,自然对他们来说不能有须臾的分开。而现代人尽管作出各种各样亲近自然的样子,并有许多赞美之词,但骨子里,现代人还是只相信自己。自然已不再具有神性,它只不过是物质,是被看的。

⑷小说也就可以不必在意自然了。

⑸工业文明、人口难以抑制的增长而不断加大的消耗,使自然在退却与贫化。工业文明在给人类带来巨大物质享受的同时,废气、废水,也是日甚一日地污染风景。然而我们还在日甚一日地挤压风景似乎要将它直挤到天边。

⑹现代,有越来越多的人生活在失去风景的空间里。有些人,从一出生,就是在一片缺乏绿色、缺乏蝉声与鸟鸣的水泥钢筋的世界里。他们的肉体与灵魂从一开始就缺乏自然所给予的灵气与湿润。他们的记忆里没有什么像样的风景,更没有对风景的深刻感受。

⑺因此,小说也就没有了风景。

⑻然而,最根本的原因,却在于现代人的审美趣味、审美意识的历史性变异。 ⑼现代之文学艺术,新生了许多特质,但同时也丢失了许多特质,比如意境、诗性等。在现实生活与现代哲学思潮的双重作用下,现代文学艺术将更多的心思用在了对深刻思想的追求上。文学艺术从来没有像今天的文学艺术这样酷爱思想。现代哲学的发达并由此带来的思想观念的众声喧哗,使文学艺术陷入一个庞杂无绪的思想大网之中而不可自拔。追求思想的新颖,直至追求思想的乖戾,已成时尚与习惯。在经过相当长的时间后,一些现代的文学艺术家们在冥冥之中达成一个共识,这就是:思想的深刻只能寄希望于对丑的审视中,而不能寄希望于对美的审视上;美是虚弱的,苍白而脆弱的,甚至是矫情的,美的浅薄决定了它不可能蕴藏什么深刻的思想,就更说不上蕴藏什么惊世骇俗的思想了;而丑却是沉重的、无底的、可被无穷解读的,那些非同寻常的思想恰恰藏匿于其背后。因此,在现代艺术家那里,思想的挖掘,也就是在丑之上的挖掘,丑成了思想的矿脉。丑的物象(比如溃烂的脓疮,比如苍蝇),丑的人性(比如窥阴癖,比如自虐狂),纷纷涌入文学艺术家的视野。现代文学艺术家就这样与荒诞、怪僻、邪恶、阴鸷、猥琐等联系在一起了。这虽然并非是现代文学艺术的全部,但却是现代文学艺术的主流——至少是它留给人们的主要印象。

⑽作为人们追求雅致、雅趣、雅兴的文学艺术,现在背离的恰恰正是这一切。现代文学艺术正是将粗俗、丑陋、阴沉、冷漠的事物作为自己观照的对象。但,因为它要保持所谓的中立、零度,没有显示批判的姿态,它在效果上,在给阅读者的感觉上,就是如此。我们已经开始习惯这一切,并也已经能够驾轻就熟地来领会它的“深刻”之处了。

⑾这里,我们没有义务去论证文学是否真的有必要将全部心思用在思想的深刻上,美本身的价值是否比思想弱小,美是否也蕴藏着深刻的思想。我们只想通过这一切描述,给小说为什么失去风景这一状况找到最根本的解释:风景的被注意,是与雅致、雅趣、雅兴联系在一起的,既然雅致、雅趣、雅兴已被冷淡与放弃,风景也就自然消失了。

⑿恶心的感觉、阴冷的感觉,不可能来自冬日的太阳、月下的清泉、雨中的草莓。

⒀现代小说因为缺乏古典小说中的树木、草原、河流、小溪、露珠与青草,

宿王昌龄隐居阅读答案 篇二:《2013届语文一轮诗歌鉴赏检测题》

2013届语文一轮诗歌鉴赏检测题

(总分:21分 时间:45分钟)

班级 学号 姓名 得分

1、阅读下面的诗歌,然后回答问题。(7分)

宿王昌龄隐居①

(唐)常建

清溪深不测,隐处唯孤云。松际露微月,清光犹为君。

茅亭宿花影,药院滋苔纹。余亦谢时去,西山鸾鹤②群。

【注】①王昌龄未出仕前,隐居在石门山。常建辞官西归后到石门山一游,在好友王昌龄当年隐居处住了一夜,当时王昌龄外出做官,并不在此。 ②鸾鹤:古常指仙人的禽鸟。

(1)颈联两个动词“宿”、“滋”用得生动传神,请结合诗歌意境简要赏析。(4分)

(1)“宿”字,写花影象安睡在庭院中一样(1分); “滋”字,写出了苔藓在滋长蔓延(1分);暗示这里少人活动,甚至久未有人,突显了隐居地的清幽静谧(1分);两句写出了隐居之地寂静而不乏生机,与人事疏离而与自然亲近的情趣(1分)。

(2 ) 诗歌尾联是什么意思?流露出作者怎样的思想?(3分)

(2)尾联是说我也要辞别俗世,到这里与鸾鹤为侣,隐逸终生(2分)。表达了自己归隐的志向(1分)(或者,表达了对王昌龄原先归隐的追慕,深情地呼唤王昌龄和自己一起归隐。)

附诗歌鉴赏:这是一首山水隐逸诗,在盛唐已传为名篇。到清代,更受‚神韵派‛的推崇,同《题破山寺后禅院》并为常建代表作品。

常建和王昌龄是开元十五年(727)同科进士及第的宦友和好友。但在出仕后的经历和归宿却不大相同。常建‚沦于一尉‛,只做过盱眙县尉,此后便辞官归隐于武昌樊山,即西山。王昌龄虽然仕途坎坷,却并未退隐。题曰‚宿王昌龄隐居‛,一是指王昌龄出仕前隐居之处,二是说当时王昌龄不在此地。

王昌龄及第时大约已有三十七岁。此前,他曾隐居石门山。山在今安徽含山县境内,即本诗所说‚清溪‛所在。常建任职的盱眙,即今江苏盱眙,与石门山分处淮河南北。常建辞官西返武昌樊山,大概渡淮绕道不远,就近到石门山一游,并在王昌龄隐居处住了一夜。

首联写王昌龄隐居所在。‚深不测‛一作‚深不极‛,并非指水的深度,而是说清溪水流入石门山深处,见不到头。王昌龄隐居处便在清溪水流入的石门山上,望去只看见一片白云。齐梁隐士、‚山中宰相‛陶弘景对齐高帝说:‚山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。‛因而山中白云便沿为隐者居处的标志,清高风度的象征。但陶弘景是著名阔隐士,白云多;王昌龄却贫穷,云也孤,而更见出清高。清人徐增说:‚惟见孤云,是昌龄不在,并觉其孤也。‛这样理解,也具情趣。

中间两联即写夜宿王昌龄隐居处所见所感。王昌龄住处清贫幽雅,一座孤零零的茅屋,即所谓‚茅亭‛。屋前有松树,屋边种花,院里莳药,见出他的为人和情趣,独居而情不孤,遁世而爱生活。常建夜宿此地,举头望见松树梢头,明月升起,清光照来,格外有情,而无心可猜。想来明月不知今夜主人不在,换了客人,依然多情来伴,故云‚犹为君‛,‚君‛指王昌龄。这既暗示王昌龄不在,更表现隐逸生活的清高情趣。夜宿茅屋是孤独的,而抬眼看见窗外屋边有花影映来,也别具情意。到院里散步,看见王昌龄莳养的药草长得很好。因为久无人来,路面长出青苔,所以茂盛的药草却滋养了青苔。这又暗示主人不在已久,更在描写隐逸情趣的同时,流露出一种惋惜和期待的情味,表现得含蓄微妙。

末联便写自己的归志。‚鸾鹤群‛用江淹《登庐山香炉峰》‚此山具鸾鹤,往来尽仙灵‛语,(宿王昌龄隐居阅读答案)

表示将与鸾鹤仙灵为侣,隐逸终生。这里用了一个‚亦‛字,很妙。实际上这时王昌龄已登仕路,不再隐居。这‚亦‛字是虚晃,故意也是善意地说要学王昌龄隐逸,步王昌龄同道,借以婉转地点出讽劝王昌龄坚持初衷而归隐的意思。其实,这也就是本诗的主题思想。题曰‚宿王昌龄隐居‛,旨在招王昌龄归隐。

这首诗的艺术特点确同《题破山寺后禅院》,‚其旨远,其兴僻,佳句辄来,唯论意表‛。诗人善于在平易地写景中蕴含着深长的比兴寄喻,形象明朗,诗旨含蓄,而意向显豁,发人联想。就此诗而论,诗人巧妙地抓住王昌龄从前隐居的旧地,深情地赞叹隐者王昌龄的清高品格和隐逸生活的高尚情趣,诚挚地表示讽劝和期望仕者王昌龄归来的意向。因而在构思和表现上,‚唯论意表‛的特点更为突出,终篇都赞此劝彼,意在言外,而一片深情又都借景物表达,使王昌龄隐居处的无情景物都充满对王昌龄的深情,愿王昌龄归来。但手法又只是平实描叙,不拟人化。所以,其动人在写情,其悦人在传神,艺术风格确实近王、孟一派。

2、阅读下面这首宋词,然后回答问题。(7分)

浣溪纱① 纳兰性德(清)(宿王昌龄隐居阅读答案)

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。

被酒②莫惊春睡重,赌书消得泼茶香③,当时只道是寻常。

【注】①本词为纳兰怀念其早逝的妻子卢氏而作。②被酒:醉酒。③赌书泼茶:用李清照、赵明诚典,形容伉俪情深,志趣相投。

(1)词的上阕刻画了一个怎样的人物形象?是如何刻画的?请简要分析。(3分)

(1)一个形单影只、陷入对亡妻无限哀思的词人的形象。(1分)既有直接描写,也有景物的烘托渲染。(1分)先以“西风”中独自悲伤奠定一种感伤的基调,继而以萧瑟的“黄叶”、紧闭的“疏窗”和即将坠落的“残阳”与之呼应,渲染怀念之苦。(1分,意思对即可)

(2)你认为“当时只道是寻常”一句有何深意?请简要分析。(4分)

(2)当时只是寻常情景,只有失去它之后才懂得珍惜。往日的幸福未能珍惜,今天却再也无法挽回,表现了作者的伤心与无奈。(2分)这一句字字含泪,深刻表现了亡妻之痛。(2分)

许多对文学不甚了解的人对纳兰性德是陌生的,尽管他被称作是清代最著名的大才子,宋以后最了不起的词人,但人们仍对其陌生。究其原由,或者就是因为他所生活的时代,词已经没落成昨日黄花,少有人问津。这是纳兰性德的一首悼亡词,是为怀念亡妻卢氏所做。 王国维在《人间词话》中说:‚一切景语,皆情语也。‛ 中国文人自古就有悲秋的传统,开篇‚西风‛便已奠定了整首词哀伤的基调。词人明知已是 ‚独自凉‛,无人念及,却偏要生出‚谁念‛的诘问。仅此起首一句,便已伤人心髓,后人读来不禁与之同悲。再看北宋词人苏轼在丧妻后发出的感叹:‚千里孤坟,无处话凄凉。‛二者皆是情景相通之言。两人虽然相隔六、七个世纪,其情同切切。而‚凉‛字描写的更不只是环境,也是词人的心境。 面对萧萧黄叶,又生无限感伤,‚伤心人‛ 哪堪重负?纳兰或许只有一闭 ‚疏窗‛,设法逃避痛苦以求得内心短时的平静。‚西风 ‛、‚黄叶‛、‚疏窗‛、‚残阳‛、‚沉思往事‛的词人,到这里,词所列出的意向仿佛推出了一个电影镜头,长久地锲入我们的脑海,让我们为之深深感动。几百年后,我们似乎依然可以看到纳兰孑立的身影,衣袂飘飘,海誓山盟已成虚无,‚残阳‛下,陷入无限的哀思。

下阙很自然地写出了词人对往事的追忆。‚被酒莫惊春睡重, 赌书消得泼茶香‛,这是格式较为工整的对仗句。‚被酒‛即醉酒。春日醉酒,酣甜入眠,满是生活的情趣,而睡意正浓时最紧要的是无人打扰。‚莫惊‛二字正写出了卢氏不惊扰他的睡眠,对他体贴入微、关爱备至。而这样一位温柔可人的妻子不仅是纳兰生活上的伴侣,更是他文学上的红颜知己。

出句写平常生活,对句更进一层。

词人在此借用了赵明诚、李清照夫妇‚赌书泼茶‛的典故。

李清照在《〈金石录〉后序》一文中曾追叙她婚后屏居乡里时与丈夫赌书的情景,文中说:‚余性偶强记,每饭罢,坐归来堂,烹茶,指堆积书史,言某事在某书、某卷、第几页、第几行,以中否,角胜负,为饮茶先后。中,既举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起。甘心老是乡矣!‛这是文学史上的佳话,意趣盎然。一句‚甘心老是乡矣‛便写出他们情投意合、安贫乐道的夫妻生活。纳兰以赵明诚、李清照夫妇比自己与卢氏,意在表明自己与卢氏的过往竟是自己不曾觉得的书卷飘香,如今伊人已去,往事浮上心头,只有‚此情可待成追忆‛的惘然与哀伤。

伤心的纳兰明知无法挽回一切,他把所有的哀思与无奈化为最后一句‚当时只道是寻常‛。这七个字我们读来尚且为之心痛,何况词人自己,更是字字皆血泪,性情中人读来不禁潸然。当时只是寻常情景,在卢氏逝世后却成了纳兰心中美好的追忆。大凡美好的事物,只有失去它之后我们才懂得珍惜,而美好的事物又往往稍纵即逝,恍若昙花一现。 习以为常的接受,漫不经心的欣赏,许多身边的人事走过了时间,原以为岁月是‚年年岁岁花相似‛的,却不料岁岁年年已是人不同。从指间流过的曾被当作是沙土的宝石被往事尘封,怎能不油然生悔?唯有暗恨一声‚当时只道是寻常‛。

‚ 长的是磨难,短的是人生。‛痴情的纳兰性德终于经受不起丧妻失伴的长长的痛苦磨难,于三十一岁夭亡,结束了短短的一生。纳兰在小令方面词工清丽,造诣极深。王国维在《人间词话》中评价他说:‚北宋以来,一人而已。‛纳兰性德本是一位文武全才,其妻卢氏的逝亡对他是一个沉重的精神打击。而他本人的早逝于我们又何尝不是一大损失?

当他‚谁念西风独自凉‛、‚沉思往事立残阳‛ 的时候,我默然看着着他的背影,感其痴情,不免动容。

‚当时只道是寻常‛,‚当时只道是寻常‛……

纳兰做了扑火的飞蛾,留给世人的只是无尽的惘然。

3、阅读下面一首宋词,然后回答问题。(7分)

蝶恋花 别范南伯 [宋]杨炎正

离恨做成春夜雨。添得春江,刬地①东流去。弱柳系船都不住,为君愁绝听鸣橹。 君到南徐②芳草渡。想得寻春,依旧当年路。后夜独怜回首处,乱山遮隔无重数。

【注释】①刬地:依旧,还是。②南徐:今江苏镇江

(1)请从修辞手法的角度简要分析词的上片是如何抒写离别感情的。(3分)

(1)运用了比喻和拟人手法。(1分)以绵绵春雨和滔滔江水比喻离愁之深远。写弱柳留船,赋予柳枝以人的情感,表现了对友人的深挚感情。(2分)

(2)有人评价本词结句“后夜独怜回首处,乱山遮隔无重数”“意蕴深厚”“有不尽之意”。试加以简析。(4分)

(2)运用虚写手法,设想别后友人思我、回望却有无数乱山遮隔的情景。(2分)表面写友人思我,实际也暗含我思友人。(1分)把双方离别之恨和思念之情写得丰厚而绵长。(1分)

注释:⑴ 刬地:依旧,还是。此处作‚一派‛讲。

⑵鸣艣:艣同‘橹’,鸣艣,指划船的橹摇动时所发出的声音。

⑶南徐:州名。东晋时侨置徐州于京口,后曰南徐;即今江苏镇江市。[3]

【蝶恋花】

原唐教坊曲名,商调曲。本采用于梁简文帝乐府:‚翻阶蛱蝶恋花情‛为名, 又名《黄金缕》、《鹊踏枝》、《凤栖梧》、《卷珠帘》、《一箩金》。其用为词牌始于宋。双调,上

下片同调,押仄声韵。共六十字,前后片各四仄韵。[4]

杨炎正

(1145—?)字济翁,庐陵(今江西吉安)人,杨万里之族弟。公元1196年(庆元二年)年五十二始登第,为宁县簿。公元1200年(庆元六年),除架阁指挥,寻罢官。公元1210年(嘉定三年)于大理司直任上以臣僚论劾,诏与在外差遣,知藤州。公元1214年(嘉定七年)又被论罢,改知琼州,官至安抚使。杨炎正与辛弃疾交谊甚厚,多有酬唱。有《西樵语丛》一卷。《四库总目提要》称其词‚纵横排之气,虽不足敌弃疾,而屏绝纤秾,自抒清俊,要非俗艳所可拟‛。清况周颐《蕙风词话》卷二称其《蝶恋花》词‚婉曲而近沈著,新颖而不穿凿,于词为正宗中之上乘‛。[5]

赏析

送别朋友,是唐宋诗词中经常被采纳的题材之一。这方面的名篇佳作,数不胜数。杨氏的这首送别词,虽非上乘之作,但写得幽畅婉曲,颇有特色。词的发端便直言离恨:‚离恨做成春夜雨。‛与好朋友春夜话别,无尽的离愁别恨化为无尽的春雨;那绵绵春雨就像绵绵友情。‚添得‛二句进一步写一场春雨,使春江水涨,浩浩荡荡,一派东流去。以春江东流,来写离愁滔滔不绝,近于李后主‚问君能有几多愁?恰似一江春水向东流‛句意。

‚弱柳‛两句写弱柳系不住船,表示尽管盛情挽留,但朋友还是不得不登船离去。王安石有《题朱郎中白都庄》诗曰:‚藜杖听鸣艣。‛眼看着船儿渐去渐远,耳听那越来越小的橹声,心中既为朋友离去而怅惘,有一种‚人去一城空‛的失落感;又有对朋友一路风波之劳和前程坎坷难卜的担忧。‚为君愁绝‛中一个‚绝‛字,饱含这无限深情。

下片‚君到‛三句写朋友要去的目的地。这句话表面上是说:到了南徐州那芳草如茵的渡口,如果你想寻春,依旧是当年我们曾走过的那条路。话语下面隐藏的意思是:本是当年你我结伴同行,而今只有你形单影只,一个人独自踏青了。路依旧而人不同,一种物是人非的感慨,深藏在字里行间。

结尾‚后夜‛两句是悬想别后友人思己,回望之时,已是有无数乱山遮隔。这是透过一层的写法,宋词中屡见。下片首称‚君‛,故‚独怜‛下亦有一‚君‛字存在。又因是由词人悬想而出,故‚乱山遮隔‛之感,亦彼此同之。‚词起结最难,而结尤难于起。‛(沈祥龙《论词随笔》)这首词结句俊秀飘逸、悠悠长长,有不尽之意。这种结法与李白诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的结句‚孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流‛,以及岑参诗《白雪歌送武判官归京》的结句‚山回路转不见君,雪上空留马行处‛等一样,都是‚‘临去秋波那一转’,未有不令人消魂欲绝者也。‛(李渔《窥词管见》)

陆氏侍儿有《如梦令〃送别》词曰:‚日暮马嘶人去,船逐清波东注。后夜最高楼,还肯思量人否?无绪,无绪,生怕黄昏疏雨。‛这首小令的意境和这首《蝶恋花》的诗情画意,确乎相近,可对读并可互相发明。

宿王昌龄隐居阅读答案 篇三:《常建宿王昌龄隐居拼音版》

Sù wáng chāng líng yǐn jū

宿王昌龄隐居

zuî zhě :cháng jiàn

作者:常建

qīng xī shēn bú câ ,yǐn chù wãi gū yún 。 清溪深不测,隐处惟孤云。

sōng jì lù wēi yuâ ,qīng guāng yïu wãi jūn 。 松际露微月,清光犹为君。

máo tíng sù huā yǐng ,yào yuàn zī tái wãn 。 茅亭宿花影,药院滋苔纹。

yú yì xiâ shí qù ,xī shān luán hâ qún 。 余亦谢时去,西山鸾鹤群。

宿王昌龄隐居阅读答案 篇四:《宿王昌龄隐居阅读答案_宿王昌龄隐居翻译赏析_作者常建》

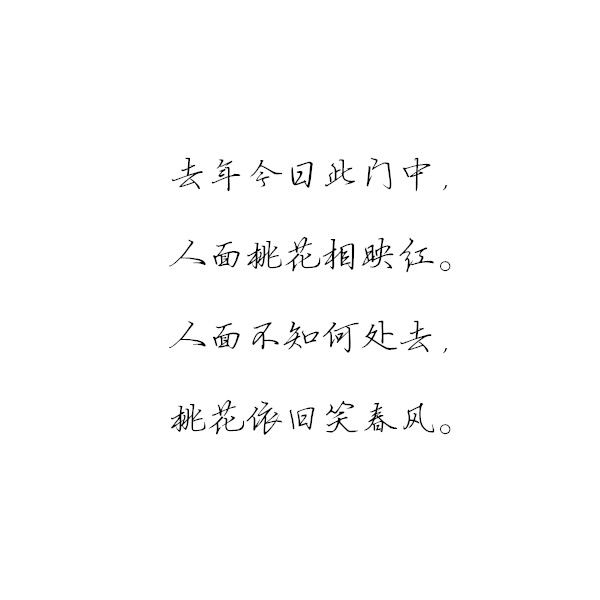

<宿王昌龄隐居>作者是唐代文学家常建。其全诗如下:

清溪深不测,隐处唯孤云。

松际露微月,清光犹为君。

茅亭宿花影,药院滋苔纹。宿王昌龄隐居阅读答案_宿王昌龄隐居翻译赏析_作者常建。

余亦谢时去,西山鸾鹤群。

[前言]

<宿王昌龄隐居>是唐代诗人常建的作品。此诗通过对王昌龄隐居处自然环境的细致描绘,赞颂了王昌龄的清高品格和隐居生活的高尚情趣。开头两句写王昌龄隐居之所在、乃隐居佳境,别有洞天;中间四句写夜宿此地之后,顿生常住之情,即景生情,一目了然;最后两句写自己的归志,决心跃然。全诗描述平实,意味含蓄,在平易的写景中蕴含着比兴寄喻,意在言外,发人深思。

这是一首写山水的隐逸诗。开头两句写王昌龄隐居之所在、乃隐居佳境,[注释]

测:一作“极”。

隐处:隐居的地方。唯:只有。

犹:还,仍然。

宿:比喻夜静花影如眠。

药院:种芍药的庭院。滋:生长着。

余:我。谢时:辞去世俗之累。

鸾鹤:古常指仙人的禽鸟。群:与……为伍

[翻译]

清溪的水深不可测,隐居的地方只见一片白云。松林间露出微微的月光,清亮的光辉好像是为了你而发出。茅亭外,夜静悄悄的,花影像睡着了一样,种药的院子里滋生出苔恨。我也要离开尘世隐居,到西山与鸾鹤作伴。

[赏析]

常建这首<宿王昌龄隐居>诗载于<全唐诗>卷一百四十四。下面是原北京大学教授倪其心先生对此诗的赏析。

这是一首山水隐逸诗,在盛唐已传为名篇。到清代,更受“神韵派”的推崇,同<题破山寺后禅院>并为常建代表作品。

此诗题曰“宿王昌龄隐居”,一是指王昌龄出仕前隐居之处,二是说当时王昌龄不在此地。王昌龄及第时大约已有三十七岁。此前,他曾隐居石门山。山在今安徽含山县境内,即此诗所说“清溪”所在。常建任职的盱眙,即今江苏盱眙,与石门山分处淮河南北。常建辞官西返武昌樊山,大概渡淮绕道不远,就近到石门山一游,并在王昌龄隐居处住了一夜。

首联写王昌龄隐居所在。“深不测”一作“深不极”,并非指水的深度,而是说清溪水流入石门山深处,见不到头。王昌龄隐居处便在清溪水流入的石门山上,望去只看见一片白云。齐梁隐士、“山中宰相”陶弘景对齐高帝说:“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”因而山中白云便沿为隐者居处的标志,清高风度的象征。但陶弘景是著名阔隐士,白云多;王昌龄却贫穷,云也孤,而更见出清高。清人徐增说:“惟见孤云,是昌龄不在,并觉其孤也。”这样理解,也具情趣。

中间两联即写夜宿王昌龄隐居处所见所感。王昌龄住处清贫幽雅,一座孤零零的茅屋,即所谓“茅亭”。屋前有松树,屋边种花,院里莳药,见出他的为人和情趣,独居而情不孤,遁世而爱生活。常建夜宿此地,举头望见松树梢头,明月升起,清光照来,格外有情,而无心可猜。想来明月不知今夜主人不在,换了客人,依然多情来伴,故云“犹为君”,“君”指王昌龄。这既暗示王昌龄不在,更表现隐逸生活的清高情趣。夜宿茅屋是孤独的,而抬眼看见窗外屋边有花影映来,也别具情意。到院里散步,看见王昌龄莳养的药草长得很好。因为久无人来,路面长出青苔,所以茂盛的药草却滋养了青苔。这再一次暗示主人不在已久,更在描写隐逸情趣的同时,流露出一种惋惜和期待的情味,表现得含蓄微妙。

末联便写自己的归志。“鸾鹤群”用江淹<登庐山香炉峰>“此山具鸾鹤,往来尽仙灵”语,表示将与鸾鹤仙灵为侣,隐逸终生。这里用了一个“亦”字,很妙。实际上这时王昌龄已登仕路,不再隐居。这“亦”字是虚晃,故意也是善意地说要学王昌龄隐逸,步王昌龄同道,借以婉转地点出讽劝王昌龄坚持初衷而归隐的意思。其实,这也就是本诗的主题思想。题曰“宿王昌龄隐居”,旨在招王昌龄归隐。

这首诗的艺术特点确同<题破山寺后禅院>,“其旨远,其兴僻,佳句辄来,唯论意表”。诗人善于在平易地写景中蕴含着深长的比兴寄喻,形象明朗,诗旨含蓄,而意向显豁,发人联想。就此诗而论,诗人巧妙地抓住王昌龄从前隐居的旧地,深情地赞叹隐者王昌龄的清高品格和隐逸生活的高尚情趣,诚挚地表示讽劝和期望仕者王昌龄归来的意向。因而在构思和表现上,“唯论意表”的特点更为突出,终篇都赞此劝彼,意在言外,而一片深情又都借景物表达,使王昌龄隐居处的无情景物都充满对王昌龄的深情,愿王昌龄归来。但手法又只是平实描叙,不拟人化。所以,其动人在写情,其悦人在传神,艺术风格确实近王维、孟浩然一派。

宿王昌龄隐居阅读答案 篇五:《古诗雨过山村阅读答案_雨过山村翻译赏析_作者王建》

<雨过山村>作者为唐代文学家王建。其古诗全文如下:

雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。

妇姑相唤浴蚕去,闲着中庭栀子花。

[前言]

<雨过山村>是由唐代诗人王建所写的一首七言绝句。古诗雨过山村阅读答案_雨过山村翻译赏析_作者王建。前两句通过对景物的描来表达山村的静谧。第三句写妇女冒雨浴蚕,表现农家之忙。第四句通过对花的“闲”来反衬当地人的忙。全诗描绘了一幅清新秀丽的山村农忙图景。

[注释]

⑴竹溪:小溪旁长着翠竹。

⑵妇姑:嫂嫂和小姑。

⑶相唤:互相呼唤。古诗雨过山村阅读答案_雨过山村翻译赏析_作者王建。

⑷浴蚕:古时候将蚕种浸在盐水中,用来选出优良的蚕种,成为浴蚕。

⑸闲着:农人忙着干活,没有人欣赏盛开的栀子花。

⑹中庭:庭院中间。

⑺栀子:常绿灌木,春夏开白花,很香。

[翻译]

雨中有一两户人家传来鸡鸣,小溪两边长满翠竹,乡村的小路越过小溪,木板桥歪歪斜斜。村里的媳妇和婆婆相互呼唤去浸洗蚕子,庭院中的栀子花因农人都忙着干活而无人欣赏。

[赏析]

诗人王建一生沉沦下僚,生活贫困,了解人民疾苦。<雨过山村>这首诗写于王建游玩山村时所作,第一句中,“雨里鸡鸣一两家”。诗的开头就大有山村风味。这首先与“鸡鸣”有关,“鸡鸣桑树颠”乃村居特征之一。在雨天,晦明交替似的天色,会诱得“鸡鸣不已”。但倘若是平原大坝,村落一般不会很小,一鸡打鸣会引来群鸡合唱。山村就不同了,地形使得居民点分散,即使成村,人户也不会多。“鸡鸣一两家”,恰好写出山村的特殊风味。

第二句中,“竹溪村路板桥斜”。如果说首句已显出山村之“幽”,那么,次句就由曲径通幽的过程描写,显出山居的“深”来,并让读者随诗句的向导,体验了山行的趣味。在霏霏小雨中沿着斗折蛇行的小路一边走,一边听那萧萧竹韵,潺潺溪声,该有多称心。不觉来到一座小桥跟前。这是木板搭成的“板桥”。山民尚简,溪沟不大,原不必张扬,而从美的角度看,这一座板桥设在竹溪村路间,这竹溪村路配上一座板桥,却是天然和谐的景致。

第三句中,“雨过山村”四字,至此全都有了。诗人转而写到农事:“妇姑相唤浴蚕去”。“浴蚕”,指古时用盐水选蚕种。据<周礼>“禁原蚕”注引<蚕书>:“蚕为龙精,月值大火(二月)则浴其种。”于此可见这是在仲春时分。在这淳朴的山村里,妇姑相唤而行,显得多么亲切,作为同一家庭的成员,关系多么和睦,她们彼此招呼,似乎不肯落在他家之后。“相唤浴蚕”的时节,也必有“相唤牛耕”之事,只举一端,不难概见其余。那优美的雨景中添一对“妇姑”,似比着一双兄弟更有诗意。

第四句中,田家少闲月,冒雨浴蚕,就把倍忙时节的农家气氛表现得更加够味。但诗人存心要锦上添花,挥洒妙笔写下最后一句:“闲着中庭栀子花”。事实上就是没有一个人“闲着”,但他偏不正面说,却要从背面、侧面落笔。用“闲”衬忙,通过栀子花之“闲”衬托人们都十分忙碌的情景,兴味尤饶。同时诗人做入“栀子花”,又丰富饱满了诗意。雨

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信