导读: 回乡偶书古诗(共4篇)古诗诵读《 回乡偶书》古诗诵读 回乡偶书 [教学目标]认知目标:学会生字,了解古诗大意。能力目标:理解领悟诗意,学会有感情地朗读古诗。情感目标:想象古诗所表现的情景,体会作者忧伤之情。[教学准备] 生字卡片;多媒体课件[教学过程]一、谈话导入,据题质疑1、复习导入。同学们...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《回乡偶书古诗》,希望能帮助到你。

篇一:《古诗诵读《 回乡偶书》》

古诗诵读 回乡偶书 [教学目标]

认知目标:

学会生字,了解古诗大意。

能力目标:

理解领悟诗意,学会有感情地朗读古诗。

情感目标:

想象古诗所表现的情景,体会作者忧伤之情。

[教学准备] 生字卡片;多媒体课件

[教学过程]

一、谈话导入,据题质疑

1、复习导入。

同学们,上学期你们学过一首古诗叫《咏柳》,你还能背下来吗?(指名背再齐背)

2、介绍背景。(出示课件)

你们还记得这首诗是谁写的吗?对,他是诗人贺知章,他以写七 绝为见长。他一生仕途顺利,直到八十六岁才告老还乡,在离开京城 时,文武百官都来送行,直到城门外,唐玄宗还亲自写诗送行,真够风光荣耀。当他以一个普通老人的面貌回到阔别了五十年的故乡时,又是一番怎样的场景呢?

3、揭示题目:

今天,我们来学习古诗《回乡偶书》。(师板书课题)

4、据题质疑:

⑴理解“偶书”,这里的“偶”“书”各是什么意思?

⑵看了题目,你想知道什么?

(师根据学生所提问题,进行副板书,并梳理归纳)

二、自主合作,初步感知

师:自由读诗,边读边观察,你发现了什么?或者你读懂了什 么?

1、生自学,并在小组内交流:自己读懂了什么?

2、检查反馈:(课件)

⑴①出示生字新词,指名读,师生纠正 ②齐读生字新词。 ⑵①指名读诗 ②范读(出示课件),生画节奏 ③分组读诗 ④齐读古诗

三、细读品味,感悟理解

1、学习第一句(课件)(出示第一二行)

(1)指名读。

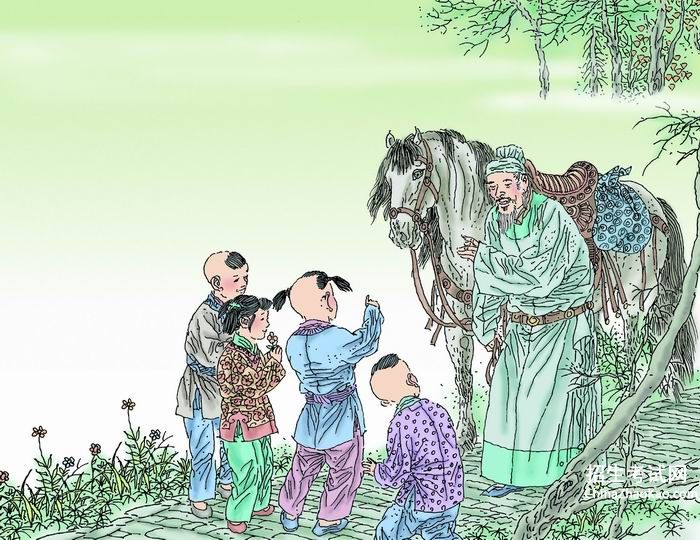

(2)点击重点词语:少小、老大、乡音、无改、鬓毛衰引导学生边观察插图边说意思(板书:少小、老大、音无改、鬓毛衰)

(3)这两行诗的意思是什么?(自己试讲,再讲给同桌听,最后全班交流)

(4)师归纳,生质疑:

师:学了这两行诗,你有什么要问的?

(5)看来同学们不仅会读,还会思考。那么你们能“从乡音无改”

与“鬓毛衰”这两个词中体会到什么?

(6)指导朗读:想象一下,假如你是作者,在阔别多年后又返回到养育了自己的家乡与故乡的人们团聚,想到家乡人民的热烈欢迎、盛情款待的情景时一定会兴奋不已。现在谁能用读出作者此时的喜悦心情?(指名读、齐读)

(7)总结学法:

请同学们回忆一下,我们刚才学习的方法。(生试讲,师概括:抓住重点字词,联系上下文或观察插图,理解诗意。)现在请同学们运用这种方法来自学第三四行诗句。

2、学习第二句:(课件出示第三四行)

(1)出示句子,指名读、齐读

(2)学生运用自学,再集体交流问题

A、哪位同学来说说你是怎么理解这两行诗的?(试说:我是抓住„„。

B、客在这里指谁?[结合看图]何处是什么意思?谁再来说说?

C、幻想当时的情景,你认为儿童会说些什么呢?

D、你能想像出作者当时的心情吗?(无奈、忧伤)谁能通过朗读来表达这种感情?

(3)指导朗读古诗

3、串讲诗意,体会情感:

⑴谁能用自己的话把全诗的意思讲一讲?(指名讲,同桌互讲,全班交流)

⑵从这首诗中,你体会到什么?(板书:思乡)

⑶小结:是啊,“月是故乡明,人是故乡亲,树高千丈,叶落归根”诗人少小时离开家乡,年纪老了才得以重返家乡,离开家乡久了,一切都可以改变,惟有“乡音无改”,这无改的乡音里流露出诗人对家 乡的深情厚意,同时又有淡淡的忧伤,那么我们就带着对家乡的思念,怀着淡淡的忧伤读一读这首诗。

⑷指导朗读。(试读、指名读、齐读、试背。)

4、挖掘课程,欣赏佳作

同学们,贺知章回到故乡后,面对熟悉的情和景,他一共写了两首《回乡偶书》。刚才我们学习的是第一首,现在请同学习们欣赏第二首,一起与作者体会回到家乡的那种感受。

(出示课件,师诵读: 离别家乡岁月多,

近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,回乡偶书古诗。

春风不改旧时波。)

四、表演想象,拓展延伸

同学们学得真起劲,下面请同学们根据诗的内容,结合自己的想象,试着将《回乡偶书》编成故事,再与同伴合作演一演。(提示:假如你是贺知章,离开家乡几十年之后,回到自己的家乡,你当时 的心情会怎样?你当时看到的、听到的和你想象中的一样吗?)

1、(1)分角色试练表演。

(2)指定小组在班上展示表演。

⑶ 师模拟“记者”,采访“贺知章”。

同学今天学的真不错,那么同学学了这首古诗后还有什么其他收获?(生谈)

2、齐背古诗,并边背边想象情景。

五、示范指导,培养习惯

1、让生找出本诗的生字,并看看要怎么正确书写。

2、出示课件中的生字书写顺序,师边讲解。

3、学生试写(每个生字各写2个),师巡视,生写后互检。回乡偶书古诗。

六、自主选择,培养能力。(任选一题)

师:同学们,本节课的学习任务我们都完成了,现在我们到作业超 市去逛逛,然后你们选拔自己喜欢的题目作为课后的练习题。

1. 背诵并默写古诗。

2. 为《回乡偶书》完成一幅诗配画。

3、自编故事,再与伙伴交流。

[教学板书]

古诗 回乡偶书

唐. 贺知章

篇二:《古诗:回乡偶书(教案)》

中班古诗教学:《回乡偶书 》

一、活动目标

1.引导幼儿体会诗歌的意境,了解诗歌的意思。

2.入情入境学习古诗,培养幼儿的创新能力,想象能力以及互相交往、合作学习的能力。

二、活动准备

课件 、图片。

三、活动过程

(一)导语引入

小朋友们,今天老师要给大家介绍一位老爷爷,他的名字叫贺知章,相传在他十岁的时候,就和父亲离开了家乡去求学,离开家乡后,和父亲两人生活很苦,但是贺知章努力读书,因此他的书读得非常好。八十三岁那年,贺知章迈着蹒跚的步子,回到了家乡。

1. 故事里讲了一件什么事情?

2. 故事中的老爷爷为什么会伤心?

3. 这个故事是一首古诗的内容,这首古诗叫做“回乡偶书”

(二)看课件,帮幼儿理解古诗题意

1.欣赏课件一遍,帮助幼儿了解古诗内容。

现在请小朋友来看一下,这首古诗说的是什么内容?

2.再次欣赏课件,听老师朗诵古诗一遍。

请你跟我来念一遍。

(三)逐句理解诗意

1. 教师逐句讲解古诗含义。(我很小的时候就离开了家乡,老了以后才回来。口音没有什么改变,只是两鬓苍苍了。村里的儿童见到我不认识,把我当成了外乡来的客人。小孩笑着问我从哪里来。

2.再次欣赏课件,听古诗一遍,并讲解古诗含义。

3.幼儿朗诵古诗一遍。

(四)古诗对对碰

根据图片把古诗填完整。

(五)吟唱古诗

教师用不同的形式吟唱古诗。

贺知章很小的时候就离开了家,直到很老了才回到家乡。这时,他的家乡话没有改变,但是头发白了,模样变老了。孩子们看见贺知章却都不认识,于是笑着问贺知章:“老爷爷,您是从哪儿来的?”贺知章也笑着激动的说:“我呀也是这个村的人,很小的时候离开了家乡,现在回来了,你们欢迎我回来吗?”孩子们听了,高兴的说:“欢迎您回来,老爷爷去我家做客吧!”贺知章老爷爷看着孩子们那么热情,就更加激动了,激动得流着眼泪说:“谢谢你们,家乡真好啊!”

篇三:《古诗 回乡偶书》

回乡偶书回乡偶书古诗。

回乡偶书

【其一】

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

⑴偶书:随便写的诗。偶:说明诗写作得很偶然,是随时有所见、有所感就写下来的。回乡偶书古诗。

⑵少小离家:贺知章三十七岁中进士,在此以前就离开家乡。老大:年纪大了。贺知章回乡时已年逾八十。

⑶乡音:家乡的口音。无改:没什么变化。一作“难改”。鬓毛:额角边靠近耳朵的头发。一作“面毛”。衰(cuī)(shuāi):疏落,衰败。鬓毛衰:老年人须发稀疏变白。

⑷相见:即看见我;相:带有指代性的副词。不相识:即不认识我。

⑸笑问:一本作“却问”,一本作“借问”。

译文

我在年少时离开家乡,到了很老的时候才回来。我的家乡的口音虽未改变,但鬓角的毛发却已经斑白。儿童们看见我,没有一个认识的。他们笑着询问:这客人是从哪里来的呀?

鉴赏

第一首是久客异乡、缅怀故里的感怀诗。写于初来乍到之时,抒写久客伤老之情。在第一、二句中,诗人置身于故乡熟悉而又陌生的环境之中,一路迤逦行来,心情颇不平静:当年离家,风华正茂;今

日返归,鬓毛疏落,不禁感慨系之。首句用“少小离家”与“老大回”的句中自对,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。次句以“鬓毛衰”顶承上句,具体写出自己的“老大”之态,并以不变的“乡音”映衬变化了的“鬓毛”,言下大有“我不忘故乡,故乡可还认得我吗”之意,从而为唤起下两句儿童不相识而发问作好铺垫。

三四句从充满感慨的一幅自画像,转而为富于戏剧性的儿童笑问的场面。“笑问客从何处来”,在儿童,这只是淡淡的一问,言尽而意止;在诗人,却成了重重的一击,引出了他的无穷感慨,自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀,尽都包含在这看似平淡的一问中了。全诗就在这有问无答处悄然作结,而弦外之音却如空谷传响,哀婉备至,久久不绝。

就全诗来看,一二句尚属平平,三四句却似峰回路转,别有境界。后两句的妙处在于背面敷粉,了无痕迹:虽写哀情,却借欢乐场面表现;虽为写己,却从儿童一面翻出。而所写儿童问话的场面又极富于生活的情趣,即使读者不为诗人久客伤老之情所感染,也不能不被这一饶有趣味的生活场景所打动

《回乡偶书二首》是唐代诗人贺知章的组诗作品。这两首诗虽是作者晚年之作,但充满生活情趣。第一首诗在抒发作者久客他乡的伤感的同时,也写出了久别回乡的亲切感;第二首诗抓住了家乡的变与不变的对比,流露出作者对生活变迁、岁月沧桑、物是人非的感慨与无奈之情。

简介 贺知章(659-

744

),唐代诗人。字季真,越州永兴人。公元695年(武则天证圣元年)中进士,授国子四门博士,迁太常博士。后历任礼部侍郎、秘书监、太子宾客等职。为人旷达不羁,有“清谈风流”之誉,晚年尤纵,自号“四明狂客”、“秘书外监”。属盛唐前期诗人,又是著名书法家。

拓展

【其二】

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

篇四:《回乡偶书其二翻译赏析_作者贺知章》

<回乡偶书其二>作者是唐代文学家贺知章。其全文诗词如下:

离别家乡岁月多,近来人事半销磨。

唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。

[译文]

离别家乡已很长时间了,回家后才知道家乡的人事发生了很大的变化。回乡偶书其二翻译赏析_作者贺知章。只有门前镜湖的碧水,在春风吹拂下,依然像往日那样漾着清波。

[鉴赏]

诗人到家以后,通过与亲朋的交谈得知家乡人事的种种变化,在叹息久客伤老之余,又不免发出人事无常的慨叹来。“离别家乡岁月多”,相当于上一首的“少小离家老大回”。诗人之不厌其烦重复这同一意思,无非是因为一切感慨莫不是由于数十年背井离乡引起。所以下一句即顺势转出有关人事的议论。“近来人事半消磨”一句,看似抽象、客观,实则包含了许多深深触动诗人感情的具体内容,“访旧半为鬼”时发出的阵阵惊呼,因亲朋沉沦而引出的种种嗟叹,三四句笔墨荡开,诗人的目光从人事变化转到了对自然景物的描写上。镜湖,在今浙江绍兴会稽山的北麓,周围三百余里。贺知章的故居即在镜湖之旁。虽然阔别镜湖已有数十个年头,而在四围春色中镜湖的水波却一如既往。诗人独立镜湖之旁,一种“物是人非”的感触自然涌上了他的心头,于是又写下了“惟有门前镜湖水,春风不改旧时波”的诗句。诗人以“不改”反衬“半消磨”,以“惟有”进一步发挥“半消磨”之意,强调除湖波以外,昔日的人事几乎已经变化净尽了。从直抒的一二句转到写景兼议论的三四句,仿佛闲闲道来,不着边际,实则这是妙用反衬,正好从反面加强了所要抒写的感情,在湖波不改的衬映下,人事日非的感慨显得愈益深沉了。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《回乡偶书古诗》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信