导读: 古诗题都城南庄(共4篇)崔护《题都城南庄》高考诗歌精读崔护《题都城南庄》赏析古诗鉴赏1222 1421题都城南庄 唐 崔护去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。【译文】去年今日,就在这一座门厅当中,那美丽的面庞和桃花互相映衬着,都是一般的绯红。可是如今,那美丽的面庞不知到何处而去,只剩下满树桃花...

篇一:《崔护《题都城南庄》高考诗歌精读》

崔护《题都城南庄》赏析

古诗鉴赏

1222 1421

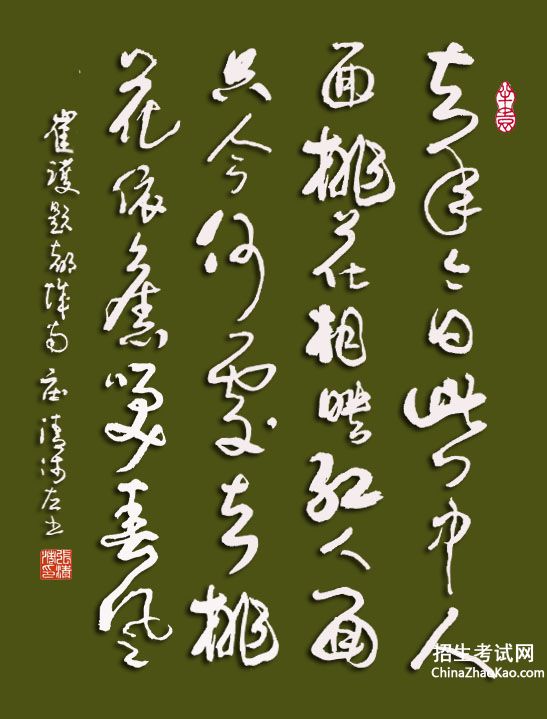

题都城南庄 唐 崔护

去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

【译文】

去年今日,就在这一座门厅当中,

那美丽的面庞和桃花互相映衬着,

都是一般的绯红。

可是如今,

那美丽的面庞不知到何处而去,

只剩下满树桃花和从前一样笑对着这荡荡东风!

【解析】

关于这首诗的故事,据孟棨《本事诗》记载,大概是这样的:书生崔护,去长安应试,未中。一天,他喝了几杯酒之后,到城南郊外散心,见到一户花木丛萃而门户紧闭的人家,便上前叩门。半晌,只听一位少女从门缝里问话,他对以姓名,并向她讨茶解渴,那少女转身取来茶水,便倚在门前桃树下。崔护一边饮茶,一边就寻找话题,想和她攀谈几句,那少女虽没有答话,然“目注者久之”。崔护饮茶之后,便起身告辞,那少女“送至门,如不胜情而入,崔亦眷眄而归”。时隔一年,崔护情不可抑,又于这一天去寻访,只见大门紧锁,空无一人,崔护便在门上题了这首诗,怏怏而去。

诗的开头两句是追忆。“去年今日此门中”,点出时间和地点,写得非常具体,足见这个时间和地点,在诗人心中留下了多么深刻难忘的记忆。第二句是写人,诗人拈出一个人们犹知的形象——桃花,春风中的桃花人人都知道是何等的艳丽,而“人面”竟能“映”得桃花分外红艳,则“人面”之美可以想见;再者,本来已经很美的“人面”,在红艳艳的桃花映照之下定是显得更加青春美貌,风韵袭人。一个耀眼的“红”字,正是强烈地渲染出这种相映生色的景象和气氛。面对着这一幅色彩浓丽、青春焕发、两美相辉的人面桃花图,不用说姑娘的神采美貌如在目前,就是她的情态,诗人的心事,彼此藏在心中的欢爱和兴奋,也都是可以“思而得之”的。

三、四两句写今年今日。去年今天,有同有异,有续有断。同者、续者,桃花依旧;异者断者,人面不见。这就产生了愈见其同,愈感其异,愈觉其续,愈伤其断。正是这种相互交织、相互影响的心情,越发加剧了眼前的惆怅与寂寞。

从故事情节来看,这是一首即兴的诗,它给人看到的似乎只是两个简单的画面——桃花相映着的人面,人面去后的桃花。但是,由于人物的活动贯串其间,由于画面与画面、画面里(桃花)与画面外(诗人)的对比、映衬,便巧妙地显示了人物感情的发生、发展和起伏跌宕的变化,诸如初遇的脉脉含情,

别后的相思,深情的重访,未遇的失望等等,都或隐或现地表达出来了。全诗自然浑成,犹如从心底一涌而出的清泉,清澈醇美,令人回味不尽。

有情人终成眷属。据《本事诗》记载,原来那一天少女和她的老父亲出门去了,当他们回到家门,那少女一见门上的题诗,便一病不起。而崔护也由于心中惦念不安又来寻访,少女在昏厥之中听到崔护的哭喊,又苏醒了,终于成了美满的夫妻。这个故事曲折动人,很有一些传奇色彩,所以欧阳予倩先生曾就这个故事写了一出京剧《人面桃花》。而《题都城南庄》这首诗也是颇有特色的,它不仅使这个故事大为生色,就是作为一个独立的作品,也是广为流传的,而且在以后的诗词中也累见其痕迹。比如:“落花犹在,香屏空掩,人面知何处?”(晏几道《御街行》)再如:“纵收香藏镜,他年重到,人面桃花在否?”(袁去华《瑞鹤仙》)从这些作品也可以看出它对后世文学创作的影响。

篇二:《崔护《题都城南庄》高考诗歌鉴赏》

崔护《题都城南庄》鉴赏

古诗鉴赏

0129 2054

题都城南庄

崔护

去年今日此门中, 人面桃花相映红。

人面不知何处去, 桃花依旧笑春风。

这首诗有一段颇具传奇色彩的本事:“崔护„„举进士下第,清明日,独游都城南,得居人庄,一亩之宫,而花木丛萃,寂若无人。扣门久之,有女子自门隙窥之,问曰:‘谁耶?’以姓字对,曰:‘寻春独行,酒渴求饮。’女子以杯水至,开门,设床命坐,独倚小桃斜柯伫立,而意属殊厚,妖姿媚态,绰有余妍。崔以言挑之,不对,目注者久之。崔辞去,送至门,如不胜情而入,崔亦睠盼而归。嗣后绝不复至。及来岁清明日,忽思之,情不可抑,径往寻之,门墙如故,而已锁扃之,因题诗于左扉曰„„”(唐孟棨《本事诗·情感》)。古诗题都城南庄。

是否真有此“本事”,颇可怀疑。也许竟是先有了诗,然后据以敷演成上

事

”

对

理

解

这

首

诗

是

有

帮

助

的

。 四

句

诗

包

含着一前一后两个场景相同、相互映照的场面。第一个场面:寻春遇艳

──“去年今日此门中,人面桃花相映红。”如果我们真的相信有那么一回事,就应该承认诗人确实抓住了“寻春遇艳”整个过程中最美丽动人的一幕。“人面桃花相映红”,不仅为艳若桃花的“人面”设置了美好的背景,衬出了少女光彩照人的面影,而且含蓄地表现出诗人目注神驰、情摇意夺的情状,和双方脉脉含情、未通言语的情景。通过这最动人的一幕,可以激发起读者对前后情事的许多美丽想象。这一点,孟棨的《本事诗》可能正是这样做的,后来的戏曲(如《人面桃花》)则作了更多的发挥。

第二个场面:重寻不遇。还是春光烂漫、百花吐艳的季节,还是花木扶疏、桃柯掩映的门户,然而,使这一切都增光添彩的“人面”却不知何处去,只剩下门前一树桃花仍旧在春风中凝情含笑。桃花在春风中含笑的联想,本从“人面桃花相映红”得来。去年今日,伫立桃柯下的那位不期而遇的少女,想必是凝睇含笑,脉脉含情的;而今,人面杳然,依旧含笑的桃花除了引动对往事的美好回忆和好景不常的感慨以外,还能有什么呢?“依旧”二字,正含有无限怅惘。

整首诗其实就是用“人面”、“桃花”作为贯串线索,通过“去年”和“今日”同时同地同景而“人不同”的映照对比,把诗人因这两次不同的遇合而产生的感慨,回环往复、曲折尽致地表达了出来。对比映照,在这首诗中起着极重要的作用。因为是在回忆中写已经失去的美好事物,所以回忆便特别珍贵、美好,充满感情,这才有“人面桃花相映红”的传神描绘;正因为有那样美好的记忆,才特别感到失去美好事物的怅惘,因而有“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的感慨。

尽管这首诗有某种情节性,有富于传奇色彩的“本事”,甚至带有戏剧性,但它并不是一首小叙事诗,而是一首抒情诗。“本事”可能有助于它的广泛流传,但它本身所具的典型意义却在于抒写了某种人生体验,而不在于叙述了一个人们感兴趣的故事。读者不见得有过类似《本事诗》中所载的遇合故事,但却可能有过这种人生体验:在偶然、不经意的情况下遇到某种美好事物,而当自己去有意追求时,却再也不可复得。这也许正是这首诗保持经久不衰的艺术生命力的原因之一吧。

“寻春遇艳”和“重寻不遇”是可以写成叙事诗的。没有这样写,正说明唐人更习惯于以抒情诗人的眼光、感情来感受生活中的情事。

(刘学锴)

附:人面桃花:诉说一个美丽的爱情故事

人间四月,大地回春,万物复苏,漫山遍野,姹紫嫣红。清明时分,古城果乡,万亩田园,桃花盛开,绚丽烂漫。节日空暇,亲友数人,轻车简从,矿泉数码,郊外踏青。及至桃园,但见万树丛中人头攒动,欢声笑语此消彼长,感叹唏嘘之声此起彼伏,花枝招展之间时常探露出一个个美丽、大方、生动、活泼的面容。见此情景,我脑海中禁不住浮现出唐代诗人的著名诗句,并失声吟诵起来:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风”。吟诵完这首流传千古、令人神往的抒情诗,我的赏花情绪被后两句严重地搅乱了,我深深地陷入了对那段迷情史料的回味:

唐德宗年间,曾任岭南节度使的崔护,在他的青年时期,到当时的都城长安应试进士却没有考中,就在城内找了个客栈住下来,继续刻苦读书,准备下一次应考。时间过得

飞快,转眼便到了清明节。人间四月,春意盎然,人们纷纷到野外踏青,崔护也趁此想养息一下心神,独自一人慢悠悠地踱到长安南郊,观赏那桃红柳绿的初春景色。

他转悠了好长一阵,突然感到口渴难受,正好前面一片桃花盛开的地方有个村落,一户小小的农家庄院就在不远处。他不禁喜出望外,快步走近一看,只见院内花木茂盛,墙头上爬满了青藤,透过门缝望去,里面静悄悄的不见一个人影。崔护是个有修养的读书人,生怕自己的唐突惊挠了庄户人家,犹豫再三,后来实在感到口干舌燥,还是忍不住举手敲门。他的敲门声响了好一会,方才有个身材苗条的姑娘从屋里出来,从院门缝隙里偷偷向外看,并细声细气地问道:“谁呀”?崔护忙说:“小生姓崔名护,是到都城来应试的士子,今天独自出来踏青赏花,路走得多了,口渴得很,求姑娘给我一杯水喝”。院门缝隙内的目光凝视了崔护几秒钟,少顷,那姑娘也不答话,转身从屋里拿来一杯水放在院内的石圆桌上,随即开了院门让那落榜的后生入内,又从屋里搬出一把椅子,请崔护坐下。然后,这姑娘下意识地退到一棵盛开的桃树旁,身子微微倚靠在树杆上,脸上显现出腼腆的神色,目不转睛地注视着英俊魁梧的崔护。至此,崔护这才专注地端详着眼前的姑娘:她身材修长,一袭素色长裙,清纯秀丽的容颜,在红彤彤的桃花映衬下,显得格外美艳,用“沉鱼落雁,闭月羞花”来形容她的美丽也不为过。面对这个貌若天仙般的女子,一种爱慕之情在崔护心中油然而生,便主动跟她攀谈起来。但姑娘始终不答一句话,只是面含微笑,静静地看了他好久好久。

喝完水,崔护见天色将晚,就向姑娘道谢告辞。姑娘把他送到门口,两眼脉脉含情几次欲言又止。崔护一直盯着姑娘看,对方满面羞涩突然转身急匆匆进屋去了。崔护禁不住频频回头张望,依恋不舍地离开了小庄院。

从此以后,崔护眼前老是晃动着那位姑娘灿若桃花的面容,心中始终忘不了她那似风摆杨柳般婀娜的身段。但为了下一次应试能榜上有名,只好压抑着情感专心攻读,一次也没有去过长安南郊小院。

光阴似箭,转眼又到了第二年清明节。一日午后,崔护望着窗外随风飘摆的柳枝,蓦然想起了那桃庄的美艳村姑。此时此刻,一股长期潜伏在心底的情感如火山一般喷发,崔护激情难抑,立刻赶往南郊去见那朝思暮想的梦中姑娘。循着去年的踏青小路,远远便望见那桃花争艳的庄院,但急匆匆赶到近前,却见小院门墙依旧,门上却扣着一把大铜锁。崔护见此情景非常失望,惆怅之余,禁不住诗情勃发,当即从地上捡了一块小石头在青藤攀附的院门上题了一首《题都城南庄》的诗:去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

崔护写完之后,心里还不踏实,又在诗后面具上自己的姓名,这才怅然离去。几天后,崔护熬不住思念之苦,再次返回小庄院。走至门前,突然听到从屋内传来了伤心的哭诉声,急忙举手敲门。少时,一位满面悲伤的老者打开院门,问崔护是谁,崔护报出名号。老者一听,大步冲出院门,一把揪住崔护叫道:“你就是在我家门上题诗的崔护?你可把我女儿害死了”!

原来,姑娘对崔护一见钟情,在他走后,心里非常思念他,但又不知道这位书生是否还会再来,日思夜想,终日忧忧寡欢。前几天,父亲见她心情不佳,便带她去亲戚家作客,以冲淡她对那书生的思念。今日回转家门,看到门上的诗写得如此情真意切,姑娘心里愈加难受,又担心崔护有可能从此再不会来桃庄,心里一急,突然大叫一声昏死过去。古诗题都城南庄。

老者见女儿昏倒在地,赶紧把她抱到床上,掐着对方的人中连声呼唤着她的名字。但姑娘一动不动,气息全无,老者见状不禁老泪纵横,放声大哭。正在悲伤之时,忽见“仇人”来到面前,这位平日慈祥的老父亲,忍不住扬起拳头就要捶打这个轻薄的小子。

崔护听老者说姑娘已为他悲伤过度而死,不禁心如刀绞,大喊一声推开老人冲进里屋,抱起姑娘的头颤声喊道:“崔护在这里!崔护在这里”!此时此刻,也许爱神就在身边,她被两个年轻男女真诚的情爱所感动,用超自然的神力,把已“死”过去的姑娘从死神手中夺了回来。姑娘渐渐苏醒了,她睁开眼看到的第一个影像就是自己日夜思念的英俊书生崔护,她的心犹如被注入了一支兴奋剂,立即坐了起来。崔护见此不禁悲喜交集,当下向姑娘表示这辈子再也不会离开她了。老人见女儿和崔护如此相爱,便让他们共结连理,成了一对连神仙也羡慕的恩爱夫妻。

篇三:《微型小说欣赏:从《题都城南庄》到《崔护》(诗与小说)》

微型小说欣赏从《题都城南庄》到《崔护》(诗与小说)

新高考新视野

2012-02-11 1235 5cc149a20102dvsm古诗题都城南庄。

诗与小说

——从《题都城南庄》到《崔护》

来源三人行中学语文论坛 高朝俊

《崔护》选自唐代孟檗《本事诗·随感第一》。《本事诗》所记,多为唐代诗人的轶事,其中多有附会之说。即以《崔护》而论,就明显是根据崔护的《题都城南庄》诗敷衍而成的。不过,这并不影响我们对此进行艺术鉴赏,相反,它们倒为我们进行对比分析提供了可能。

作为诗,《题都城南庄》通过简约的文字,集中的场面,特别是“人面桃花”这样一个富有生气的意象,传达出一种自然永恒、人生无常的慨叹,让读者在追怀的情愫中,去品尝一种伤感、怅惘的人生况味。作为诗,《题都城南庄》是把万千情愫凝结在“桃花依旧”,物是人非这样一个场景中的,也就是说,作为抒情作品,它不强调一种过程感,相反,它要把这种过程浓缩、凝结在“现在时”中。作为抒情作品,它要把时间流程消解在富有空间感的画面中。所以,诗作是“去年今日”、“人面桃花”交叉叠合、一并呈现的。并且,由诗“无理而妙”的特质决定,《题都城南庄》没有也不必要交代人物为什么来到“此门中”人物在此时此刻的具体情状如何等等。

而《崔护》,我们之所以将其视为小说,并不仅仅因为它对《都城南庄》作了扩充。如果说诗主要是空间的艺术,那么,小说则主要是时间的艺术;如果说诗主要是抒情,那么,小说则主要是叙事;如果说诗和小说的共同任务是表现人的生活,那么,诗主要表现的是凝 结在瞬间的人的感受,而小说则要具体展开人生的动态流程,正是在这个意义上,我们说《崔护》具备了小说的特质,并从小说的艺术样式出发,从“本事”中生发出了新的意义。

作为小说,《崔护》具体展开了崔护“寻春独行-情有所钟-情感死者-终成佳偶”的动态过程。在情节的铺排中,流贯着一条时间的线索某年“清明日”-“来岁清明日”-“后数日”。其间既有一般过程的概括叙述,也有重点场面的具体描写,使得情节跌宕多姿,呈现出鲜明的节奏感。在小说中,人物双方一见钟情的意态和崔护的感恸大哭成为重点部分,而“题诗于左扉”,则是情节发展的一个从属部分了。

特别值得指出的是,在《题都城南庄》中,只表现了单方面的情感。这是由诗歌的“内视角”决定的。而在《崔护》中,由于转换了视角,叙事的视角也得到了相应的调整,即孟棨采用了“外视角”的方法在言他人之事。小说实际上展开了两条情节线索一条是崔护的“寻”,另一条是年轻女子的“等”。这两条线索时分时合,或显或隐,大大丰富了作品的格局,也相当有力地刻画了人物,展示了作品新的主题。

在小说中,崔护的“寻”虽然处在情节的显在状态,但是作品的主人公实际上已由诗中潜在的“我”——即崔护转换为年轻女子,作品内在的情感力量是由那位年轻女子的无言的等待产生的。

从小说的艺术描写来看,崔护虽然情有所钟,却未必有年轻女子那样来得铭心刻骨,他的情感甚至带有封建文人风流佻脱、逢场作戏的味道。他寻春独行,酒渴求饮,以言挑之,嗣后就“绝不复至”丢下她不管了;及至来岁清明,也是“忽思之”才“径往寻之”;明显地是心血来潮;他题诗左扉,似乎也是兴之所致,随手而就;后数日,也是“偶至都城南”复往寻之。可见,他的行为并不是深思熟虑的结果。他对自己的行为将会引起什么样的后果,也未深长思之。及至得知那年轻女子情断气绝,他才受到“感恸”,而大放悲声。总之,崔护这条线索,以“寻”为中心,表现了他情有所钟,情有所系,情有所感的情感逐步升华的过程。他寻到了那位年轻女子,也寻到了真正的爱情。

小说没有正面展开年轻女子的那条线索,它是通过“老父曰”从侧面得到展示的。但是,这以“等”为中心的隐在线索,却是小说的主题力量所在。小说在两条线索的初始点上,不惜笔墨叙写了那位年轻女友子羞涩,娇媚的意态,她·自门隙窥之”、“倚小桃斜柯伫立”、“目往者久之”、“不胜情而入”,都恰到好处地表现出她堕入情网的心理状态。然而,在那样的时代里,一个乡野女子是不可能主动去追求爱情的,她只能在无言的等待中忍受相思的煎熬。于是,在崔护漫不经心地一寻再寻的时候,这条情节线索留下了巨大的空白,这空白中凝结着深厚的社会内容女子在爱情上的被动状态决定了两颗互相呼唤、互相探询的心不可能同声相应。及至崔护再至都城南,题诗左扉,她又适逢外出,充满希望的等待,终于演化成绝望的自尽。小说安排的偶然性在这里产生了巨大的悲剧力量这是性格悲剧,这是社会悲剧,同时也是命运悲剧。她死了,死在桃花盛开的春天里。这专注深笃的爱情,终于感动了崔护,使他完成了情感的升华。这升华的情感,又使她死而复生。她活了,是爱情的巨大感召力所致。至此,显隐相应的两条线索又终于以“有情人终成眷属”的形式交汇在一起了。这不免虚幻,然而,其中包含着对真情挚爱的呼唤。

综上所述,我们似乎可以这样说《崔护》不仅仅是对《题都城南庄》的延衍和扩充,它从小说的艺术样式出发,通过对人物双方人生历程、情感历程的动态展开,融进了更多的生活内容和深刻思考,表现了真挚专注的爱情的巨大感召力。它以自己鲜明的形式感和深刻的主题与《题都城南庄》在文学史上相映成趣,相得益彰。

附

崔 护

孟 棨

博陵崔护,姿质甚美,而孤洁寡合。举进士下第。清明日,独游都城南,得居人庄。一亩之宫,而花木丛萃,寂若无人。扣门久之,有女子自门隙窥之,问曰“谁耶?”以姓字对,曰“寻春独行,酒渴求饮。”女人,以杯水翊开门,设床命坐。独倚小桃斜柯伫立,而意属殊厚。妖姿媚态,绰有余妍。崔以言挑之,不对。目注者久之。崔辞去,送至门,如不胜情而入。崔亦眷盼而归。嗣后绝不复至。及来岁清明日,忽思之,情不可抑,径往寻之。门院如故,而已锁扃之。因题诗于左扉曰“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面祗今何处去,桃花依旧笑春风。”后数日,偶至都城南,复往寻之。闻其中有哭声,有老父出曰“君崔护邪?”曰“是也。”又哭曰“君杀吾女!”崔惊起,莫知所答。老父曰“有女笄年知书,未适人。自去年以来,常恍惚若有所失。比日与之出,及归,见左扉有字,读之,入门而病。遂绝食数日而死。吾老矣,此女所以不嫁者,将求君子,以托吾身。今不幸而殒,得非君杀之耶!”又持崔大哭。崔亦感恸,请入哭之,尚俨然在床。崔举其首,枕其股,哭而祝曰“某在斯,某在斯!”须臾开目,半复活矣。父大喜,遂以女归之。

(选自高朝俊著《文学乱弹》,南京大学出版社,2010年)

篇四:《古诗题都城南庄的意思_题都城南庄阅读答案_作者崔护》

<题都城南庄>作者是唐代文学家崔护。其诗文如下:

去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

[前言]

<题都城南庄>是唐代诗人崔护的作品,载于<全唐诗>卷三百六十八。古诗题都城南庄的意思_题都城南庄阅读答案_作者崔护。这首诗设置了两个场景,“寻春遇艳”与“重寻不遇”,虽然场景相同,却是物是人非。开头两句追忆“去年今日”的情景,先点出时间和地点,接着描写佳人,以“桃花”的红艳烘托“人面”之美;结尾两句写“今年今日”此时,与“去年今日”有同有异,有续有断,桃花依旧,人面不见。两个场景的映照,曲折地表达出诗人的无限怅惘之情。此诗脍炙人口,[注释]

⑴都:国都,指唐朝京城长安。

⑵人面:指姑娘的脸。第三句中“人面”指代姑娘。古诗题都城南庄的意思_题都城南庄阅读答案_作者崔护。

⑶不知:一作“

古诗题都城南庄相关热词搜索:古诗题都城南庄的赏析 古诗题都城南庄教案

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信