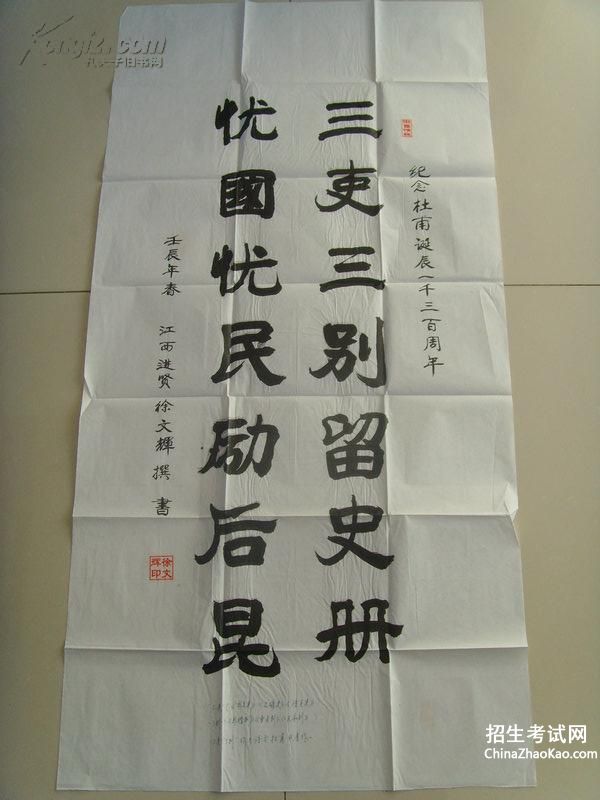

导读: 杜甫三吏三别(共5篇)杜甫三吏三别三吏三别“诗圣”杜甫是我国盛唐时期伟大的现实主义诗人,由于生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、人民疾苦,他的诗被誉为“诗史”。这其中的代表作品有三吏三别——《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》《新婚别》《无家别》和《垂老别》。《石壕吏》唐肃宗乾元二年(759)春,郭子仪等九节度使...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《杜甫三吏三别》,供大家学习参考。

篇一:《杜甫三吏三别》

三吏三别

“诗圣”杜甫是我国盛唐时期伟大的现实主义诗人,由于生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、人民疾苦,他的诗被誉为“诗史”。这其中的代表作品有三吏三别——《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》《新婚别》《无家别》和《垂老别》。

《石壕吏》

唐肃宗乾元二年(759)春,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆绪于邺城,由于指挥不统一,被史思明援兵打得全军溃败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时,杜甫正由洛阳经过潼关,赶回华州任所。途中就其所见所闻,写成了《三吏》、《三别》。《石壕吏》是《三吏》中的一篇。全诗的主题是通过对“有吏夜捉人”的形象描绘,揭露官吏的横暴,反映人民的苦难。

石壕吏

暮投石壕村, 有吏夜捉人。 老翁越墙走, 老妇出门看。

吏呼一何怒! 妇啼一何苦! 听妇前致词: “三男邺城戍,

一男附书至, 二男新战死。 存者且偷生, 死者长已矣!

室中更无人, 惟有乳下孙, 有孙母未去, 出入无完裙。

老妪力虽衰, 请从吏夜归, 急应河阳役, 犹得备晨炊。”

夜久语声绝, 如闻泣幽咽。 天明登前途, 独与老翁别。

【译文】: 傍晚投宿于石壕村,在夜里有官吏来捉人。老翁翻墙逃走,老妇走出去应对。 官吏喊叫的声音是那样凶,老妇啼哭的情形是那样凄苦。 我听到老妇上前对官吏说:“我三个儿子都服役去参加把守邺城。其中一个儿子托人捎了信回来,另外两个最近刚战死了。活着的人苟且偷生,死的人已经永远逝去。家中再也没有什么人丁了,只有个仍在吃乳的小孙子。(因为)有小孙子,(所以)儿媳妇没有离开这个家,但进进出出没有一套完整的衣服(裙泛指在这里衣物)。老妇我虽然身体衰弱,请允许我跟从您夜归。 赶紧应征河阳需要的劳役,兴许还赶得做明早的早炊。” 入夜了,说话的声音也已经消失了,但好像听到低声哭泣抽咽。 天亮后我还要继续赶前面的路程,只能与逃走回来的老翁告别。 《新安吏》

这首诗的时代背景是乾元元年,安庆绪退保相州,肃宗命郭子仪、李光弼等九个节度使,率步骑二十万人围攻相州。自冬至春,未能破城。 九节度的军队大败南奔,安庆绪、史思明几乎重又占领洛阳。幸而郭子仪率领他的朔方军拆断河阳桥,才阻止了安史军队南下。这一战之

后,官军散亡,兵员亟待补充。于是朝廷下令征兵。杜甫从洛阳回华州,路过新安,看到征兵的情况,写了这首诗。

新安吏

客行新安道,喧呼闻点兵。 借问新安吏:“县小更无丁?” “府帖昨夜下,次选中男行。” “中男绝短小,何以守王城?”

肥男有母送,瘦男独伶俜。 白水暮东流,青山犹哭声。

“暮自使眼枯,收汝泪纵横。 眼枯即见骨,天地终无情!

我军取相州,日夕望其平。 岂意贼难料,归军星散营。

就粮近故垒,练卒依旧京。 掘嚎不到水,牧马役亦轻。

况乃王师顺,抚养甚分明。 送行勿泣血,仆射如父兄。

●新安吏的译文

旅客走在新安县的大路上,听到按户籍册点兵。 请问新安吏:“难道因新安县小,壮丁已抽完,才抓这些不成丁的青年?” “府帖昨夜才下达,并令没有壮丁就依次抽中男。” “抽来的中男实在太小了,如可能守住王城呢?” 健壮的中男还有母亲相送,瘦小的由于父母在战乱中去世,可就孤苦伶仃。 河水日夜向东流,青山还留著哭声呢! “不要让眼泪哭乾,收住你们纵横的泪水。 眼泪哭乾了会露出头骨,天地都不能改变这悲痛的安排,终归是无情的。 我们官军(指九节度使)攻取相州,日夜盼望收复其地。 可是贼心难料(指史思明已归唐,又支援安庆绪),致使官军溃败。 就去原先营垒就食(因离洛阳不远),练兵也依凭著洛阳。 挖掘壕沟也不会深得见水(指劳役不重),放牧军马的劳役也还算轻。 何况朝廷官军是符合正义的,一切必然顺利,爱护战士一目了然。 送行战士不要哭得那麼悲伤,长官(指郭子仪)本像你们的父兄。”

《潼关吏》

乾元二年(759)春,唐军在相州(治所在今河南安阳)大败,安史叛军乘势进逼洛阳。如果洛阳再次失陷,叛军必将西攻长安,那么作为长安和关中地区屏障的潼关势必有一场恶战。杜甫经过这里时,刚好看到了紧张的备战气氛。开头四句可以说是对筑城的士兵和潼关关防的总写。漫漫潼关道上,无数的士卒在辛勤地修筑工事。便写下了这首《潼关吏》 。

潼关吏

士卒何草草,筑城潼关道。 大城铁不如,小城万丈余。

借问潼关吏:“修关还备胡?” 要我下马行,为我指山隅:

“连云列战格,飞鸟不能逾。 胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。 艰难奋长戟,万古用一夫。”

“哀哉桃林战,百万化为鱼。 请嘱防关将,慎勿学哥舒!”

【译文】: 士卒劳役是多么的艰辛,在潼关要道筑城。 大城比铁还要坚固,小城也有万丈多。 我请问潼关吏:修道是为了防史思明军吗?(这是杜甫明知故问) 潼关吏邀请我下马步行,为我指着山隅说: 潼关高与云相连,城上堡垒把城墙区分成一格格战栅,飞鸟也不能越逾。 胡贼来犯只要守住,哪要担心西都长安。 您看这个要害的地方,狭窄到只能一辆车子通过。 艰难时刻就拿起长戟防守,因形势险要,利于防守,万古守关也只用一人。 “悲哀啊!桃林塞(即潼关之古称)那一仗,哥舒翰潼关之败死伤极多,惨死黄河。 请嘱咐防守潼关竹将领,谨慎啊!千万别学哥舒仓卒促应战的覆辙。”

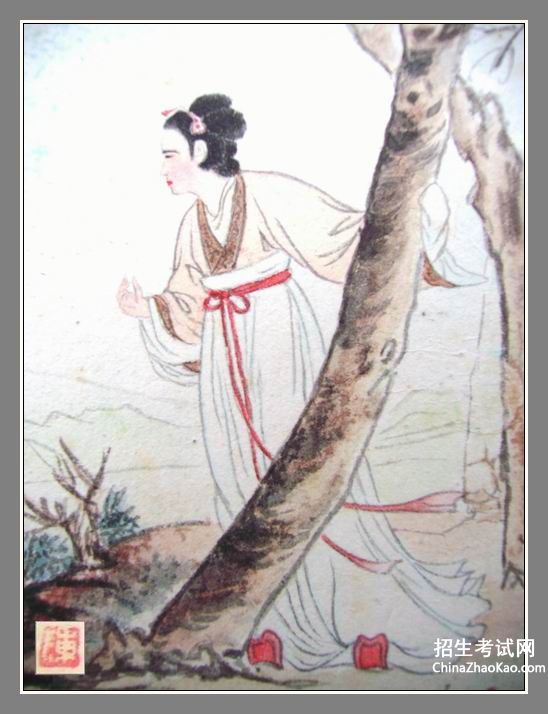

《新婚别》

这首诗写一对新婚夫妇,在结婚的次日清晨,新郎就要赴前线。诗写得回肠荡气,全诗除开始两句"特用比兴发端"(《杜诗说》)外,全是新妇赠别劝勉的独白之词,这与"三吏"的对话体有别。通过大段悲怨而又沉痛的自诉,塑造了一个承受着苦难命运、又懂得以国事为重的善良坚毅的青年妇女形象,深刻揭示了战争带给人民的巨大不幸。 新婚别

兔丝附蓬麻, 引蔓故不长。 嫁女与征夫, 不如弃路旁。

结发为君妻, 席不暖君床。 暮婚晨告别, 无乃太匆忙!

君行虽不远, 守边赴河阳。 妾身未分明, 何以拜姑嫜?

父母养我时, 日夜令我藏。 生女有所归, 鸡狗亦得将。

君今往死地, 沉痛迫中肠。 誓欲随君去, 形势反苍黄。

勿为新婚念, 努力事戎行! 妇人在军中, 兵气恐不扬。

自嗟贫家女, 久致罗襦裳。 罗襦不复施, 对君洗红妆。

仰视百鸟飞, 大小必双翔。 人事多错迕, 与君永相望!

译文: 兔丝依附着柔弱的蓬麻而生长,当然是长不长了。一个女人家嫁给了出征的丈夫,还不如丢弃在路旁等死。我和你结为夫妻,没想到,连床被都来不及睡暖。我们傍晚才结婚的,你一大清早就要离开了,未免也太匆忙了吧?你这一去,虽然只是戍守在不远的河阳,而我的身分还没有真正确定,叫我怎么去拜见公公婆婆呢?想当初我爹娘抚养我时,把我当宝一样藏起来,不许我抛头露面。然而,身为女人的我,本应该嫁鸡随鸡,嫁狗随狗的。你现在就要去战场上送死

了,我的心情沉痛得好像要断了肠一样!我真希望能跟着你一起去,但眼前的情势又是那么紧急。我只能忍着泪劝你,不要太过于思念这段新婚,要努力为国家效力才行。一个女人家如果真的跟到军中去,恐怕会影响了军威啊。我悲叹自己出身贫穷,好不容易才有机会穿上这件新婚礼服。我发誓,这件礼服不会再为第二个人穿了,我当着你的面,卸下了美丽的粉妆。哎!抬头看看天上的飞鸟,它们不论大鸟小鸟,都是成双成对地飞着。偏偏人世间的事情,是这么的违背人意,然而,尽管命运如此,我对你的爱情永远坚贞不渝!

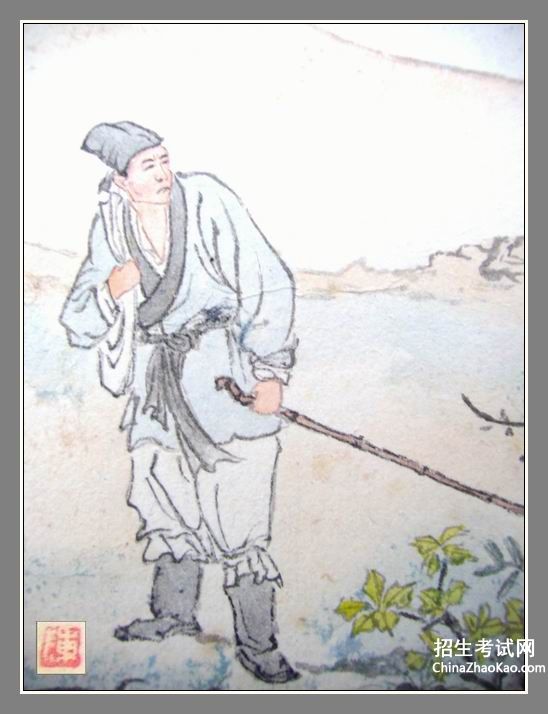

《无家别》

《无家别》和“三别”中的其他两篇一样,叙事诗的“叙述人”不是作者,而是诗中的主人公。这个主人公是又一次被征去当兵的独身汉,既无人为他送别,又无人可以告别,然而在踏上征途之际,依然情不自禁地自言自语,仿佛是对老天爷诉说他无家可别的悲哀。郑东甫在《杜诗钞》里说这首《无家别》“刺不恤穷民也”。

无家别

寂寞天宝后, 园庐但蒿藜。 我里百余家, 世乱各东西。

存者无消息, 死者为尘泥。 贱子因阵败, 归来寻旧蹊。

久行见空巷, 日瘦气惨凄。 但对狐与狸, 竖毛怒我啼。

四邻何所有? 一二老寡妻。 宿鸟恋本枝, 安辞且穷栖。

方春独荷锄, 日暮还灌畦。 县吏知我至, 召令习鼓鞞。

虽从本州役, 内顾无所携。 近行止一身, 远去终转迷。

家乡既荡尽, 远近理亦齐。 永痛长病母, 五年委沟溪。

生我不得力, 终身两酸嘶。 人生无家别, 何以为蒸黎!

【译文】 天宝以后,农村寂寞荒凉,家园里只剩下蒿草蒺藜。我的乡里百余户人家,因世道乱离都各奔东西。活着的没有消息,死了的已化为尘土。因为邺城兵败,我回来寻找家乡的旧路。在村里走了很久只见空巷,日色无光,一片萧条凄惨的景象。只能面对着一只只竖起毛来向我怒号的野鼠狐狸。四邻还剩些什么人呢?只有一两个老寡妇。宿鸟总是留恋着本枝,我也同样依恋故土,哪能辞乡而去,且在此地栖宿。正当春季,我扛起锄头下田,到了天晚还忙着浇田。县吏知道我回来了,又征召我去练习军中的骑鼓。虽然在本州岛服役,家里也没什么可带。近处去,我只有空身一人;远处去终究也会迷失。家乡既已一片空荡,远近对我来说都是一样。永远伤痛我长年生病的母亲,死了五年也没有好好埋葬。她生了我,却得不到我的服侍,母

子二人终身忍受辛酸。人活在世上却无家可别,这老百姓可怎么当? 《垂老别》

在平定安史叛乱的战争中,唐军于邺城兵败之后,朝廷为防止叛军重新向西进扰,在洛阳一带到处征丁,连老翁老妇也不能幸免。《垂老别》就是抒写一老翁暮年从军与老妻惜别的苦情。杜甫高出于一般诗人之处,主要在于他无论叙事抒情,都能做到立足生活,直入人心,剖精析微,探骊得珠,通过个别反映一般,准确

垂老别

四郊未宁静, 垂老不得安. 子孙阵亡尽, 焉用身独完?

投杖出门去, 同行为辛酸. 幸有牙齿存, 所悲骨髓乾.

男儿既介胄, 长揖别上官. 老妻卧路啼, 岁暮衣裳单.

孰知是死别? 且复伤其寒. 此去必不归, 还闻劝加餐.

土门壁甚坚, 杏园度亦难. 势异邺城下, 纵死时犹宽.

人生有离合, 岂择衰盛端. 忆昔少壮日, 迟回竟长叹.

万国尽征戍, 烽火被冈峦. 积尸草木腥, 流血川原丹.

何乡为乐土? 安敢尚盘桓? 弃绝蓬室居, 塌然摧肺肝

【译文】 四野硝烟真叫人一刻不安,栖身无所正当这风烛残年。子孙们在战场上尽都殉难,兵荒马乱又何需老命苟全。扔掉拐杖出门去拼搏一番,一路的人也为我流泪辛酸。庆幸的牙齿完好胃口不减,悲伤的骨瘦如柴枯槁不堪。男儿既披戴盔甲从戎征战,也只好长揖不拜辞别长官。 老伴闻说睡路上声声哀唤,严冬腊月仍然是裤薄衣单。明知道死别最后一次见面,贫贱夫妻怎么不怜她饥寒。今朝离去永不能回返家园,犹听她再三劝我努力加餐。土门关深沟高垒防守坚严,杏园镇天险足恃偷渡实难。形势变不比当年邺城之战,纵然是死去时间也有宽限。人生世上都有个离合悲欢,那管你饥寒交迫衰老病残。想以前少壮年华国泰民安,竟不免徘徊踟蹰长吁短叹。 普天下应征入伍戒备森严,战争的烽火已弥漫了岗峦。尸骸积山一草一木变腥膻,流血漂杵河流平原都红遍。战火遍地何处觅人间乐园,勤王杀敌又岂敢犹豫盘桓。毅然地抛弃茅棚奔赴前线,天崩地裂真叫人摧断肺肝!

篇二:《杜甫三吏三别》

三吏三别

三吏三别也是杜甫的经典代表作品,深刻写出了民间疾苦及在乱世之中身世飘荡的孤独。这些写出了老百姓的困苦和对老百姓的同情和战争对老百姓的残酷。

杜甫(公元712—公元770),汉族,河南巩县(今巩义市)人。字子美,自号少陵野老,杜少陵,杜工部等,盛唐大诗人,世称“诗圣”,现实主义诗人,世称杜工部、杜拾遗,代表作《三吏》(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)《三别》(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。原籍湖北襄阳,生于河南巩县。初唐诗人杜审言之孙。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1500多首,诗艺精湛。公元712年出生于河南巩县。746年赴京应试,落第后旅居长安十年。因避“安史之乱”流亡入蜀,在这里筑茅屋而居,前后住了四年,并写诗240余首,包括《蜀相》、《茅屋为秋风所破歌》等名篇。765年携家经水路出蜀。后飘泊于荆、湘,以舟为家,770年病逝于湘江舟中,卒年59岁。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念之。杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。

一、新安吏

原文

作者: 杜甫

客行新安道,喧呼闻点兵。

借问新安吏:“ 县小更无丁?”

“府帖昨夜下,次选中男行。”

“中男绝短小,何以守王城?”

肥男有母送,瘦男独伶俜。

白水暮东流,青山犹哭声。

“莫自使眼枯,收汝泪纵横。

眼枯即见骨,天地终无情!

我军取相州,日夕望其平。

岂意贼难料,归军星散营。

就粮近故垒,练卒依旧京。

掘壕不到水,牧马役亦轻。杜甫三吏三别。

况乃王师顺,抚养甚分明。

送行勿泣血,仆射如父兄。”杜甫三吏三别。

作品注释

①新安:地名,今河南省新安县。

②更:岂。

③次:依次。

④中男:唐玄宗时期,定十八岁为“中男”。

⑤伶俜(pīng):形容孤独。

⑥不到水:指掘壕很浅

⑦仆射:指郭子仪。如父兄:指极爱士卒

⑧相州:即“三男邺城戍”之“邺城”,今河南安阳

⑨旧京:指东都洛阳

译文

旅客走在新安县的大路上,听到按户籍册点兵。

请问新安吏:“难道因新安县小,壮丁已抽完,才抓这些不成丁的青年?”

“府帖昨夜才下达,命令没有壮丁就依次抽中男。”

“抽来的中男实在太小了,如可能守住王城呢?”

好一点的中男还有母亲相送,运气不好的中男由于父母在战乱中去世,可就孤苦伶仃。 河水日夜向东流,青山还留着哭声呢!

“不要让眼泪哭干,收住你们纵横的泪水。

眼泪哭干了会露出头骨,天地都不能改变这悲痛的安排,终归是无情的。

我们官军(指九节度使)攻取相州,日夜盼望收复其地。

可是贼心难料(指史思明已归唐,又支援安庆绪),致使官军溃败。

就去原先营垒就食(因离洛阳不远),练兵也依凭著洛阳。

挖掘壕沟也不会深得见水(指劳役不重),放牧军马的劳役也还算轻。

何况朝廷官军是符合正义的,一切必然顺利,爱护战士一目了然。

送行战士不要哭得那么悲伤,长官(指郭子仪)本像你们的父兄。”

二、石壕吏

原文

作者:杜甫

暮投石壕村, 有吏夜捉人。杜甫三吏三别。

老翁逾墙走, 老妇出门看。

吏呼一何怒! 妇啼一何苦!

听妇前致词:“三男邺城戍,

一男附书至, 二男新战死。

存者且偷生, 死者长已矣!

室中更无人, 惟有乳下孙,

有孙母未去, 出入无完裙。

老妪力虽衰, 请从吏夜归,

急应河阳役, 犹得备晨炊。”

夜久语声绝, 如闻泣幽咽。

天明登前途, 独与老翁别。

译文

傍晚投宿于石壕村,在夜里有官吏来捉人。老翁翻墙逃走,老妇走出去应对。

官吏喊叫的声音是多么凶狠,老妇啼哭的情形是多么凄苦!

我听到老妇上前对官吏说:“我三个儿子都服役去参加把守邺城。其中一个儿子托人捎了信回来,另外两个最近刚战死了。活着的人苟且偷生,死的人已经永远逝去!家中再也没有什

么男丁了,只有个仍在吃奶的小孙子。(因为)有小孙子,(所以)儿媳妇还没有离去,但进进出出没有一套完整的衣服(裙在这里泛指衣物)。老妇我虽然身体衰弱,请允许我跟从您夜归。赶快应征河阳需要的劳役,兴许还赶得做明早的早炊。”

入夜了,说话的声音也已经渐渐消失了,但好像还听到低声哭泣抽咽的声音。

天亮后,我还要继续赶前面的路程,只能与逃走回来的老翁告别。

字的解释:

逾樯走:逾:越过

妇啼:啼:放声哭

致词:致:表达

戍:防守边疆杜甫三吏三别。

附书至:至:到

室:家

何:多么

且:姑且

三、潼关吏

原文

作者: 杜甫

士卒何草草,筑城潼关道。

大城铁不如,小城万丈余。

借问潼关吏:“修关还备胡?”

要我下马行,为我指山隅:

“连云列战格,飞鸟不能逾。

胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。

艰难奋长戟,万古用一夫。”

“哀哉桃林战,百万化为鱼。

请嘱防关将,慎勿学哥舒!”

译文

士卒劳役是多么的艰辛,在潼关要道筑城。

大城比铁还要坚固,小城也有万丈多。

我请问潼关吏:修道是为了防史思明军吗?(这是杜甫明知故问)

潼关吏邀请我下马步行,为我指着山隅说:

潼关高与云相连,城上堡垒把城墙区分成一格格战栅,飞鸟也不能越逾。

胡贼来犯只要守住,哪要担心西都长安。

您看这个要害的地方,狭窄到只能一辆车子通过。

艰难时刻就拿起长戟防守,因形势险要,利于防守,万古守关也只用一人。

“悲哀啊!桃林塞(即潼关之古称)那一仗,哥舒翰潼关之败死伤极多,惨死黄河。

请嘱咐防守潼关竹将领,谨慎啊!千万别学哥舒翰仓卒促应战的覆辙。”

创作背景

公元758年,为平息安(安禄山)史(史思明)之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(现在河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(现在河南孟州市),并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好从洛阳回华州,途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实,写了一组诗,《石壕吏》是其中的一首。石壕,也叫石壕镇,现在河南三门峡东南。吏,小官,这里指差役。 759年(唐肃宗乾元二年)春,已经四十八岁的杜甫,由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关,夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,这引起诗人感情上的强烈震动。 当时唐王朝集中郭子仪、李光弼等九位节度使率步骑二十万,号称六十万,将安庆绪围在邺城。由于指挥不统一,被史思明援兵打得全军溃败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。 这时,杜甫正由新安县继续西行,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作。

四、新婚别

原文

杜甫

兔丝附蓬麻, 引蔓故不长。

嫁女与征夫, 不如弃路旁。

结发为君妻, 席不暖君床。

暮婚晨告别, 无乃太匆忙!

君行虽不远, 守边赴河阳。

妾身未分明, 何以拜姑嫜?

父母养我时, 日夜令我藏。

生女有所归, 鸡狗亦得将。

君今往死地, 沉痛迫中肠。

誓欲随君去, 形势反苍黄。

勿为新婚念, 努力事戎行!

妇人在军中, 兵气恐不扬。

自嗟贫家女, 久致罗襦裳。

罗襦不复施, 对君洗红妆。

仰视百鸟飞, 大小必双翔。

人事多错迕, 与君永相望!

注释

1.兔丝:即兔丝子,一种蔓生的草,依附在其他植物枝干上生长。蓬和麻的枝干都很短,所以兔丝子附在上面的引蔓自然长不了。比喻女子嫁给征夫,相处难久。

2.无乃:岂不是。

3.河阳:今河南孟县,当时唐军与叛军在此对峙。

4.身:身份,指在新家中的名份地位。唐代习俗,嫁后三日,始上坟告庙,才算成婚。今仅宿一夜,婚礼尚未完成,故身份不明。姑嫜:婆婆、公公。

5.藏:躲藏,不随便见外人。

6.归:古代女子出嫁称"归"。将:带领,相随。这两句即俗语所说的"嫁鸡随鸡,嫁狗随狗"。

7.迫:煎熬、压抑。中肠:内心。

8.苍黄:犹仓皇。意思是多所不便,更麻烦。

9.事戎行:从军打仗。

10.久致:很久以前都已经制成。襦:短袄,裳:下衣。

11.不复施:不再穿。洗红妆:洗去脂粉,不再打扮。

12.错迕:差错,不如意。永相望:永远盼望重聚。表示对丈夫的爱情始终不渝。

赏析

这首诗写一对新婚夫妇,在结婚的次日清晨,新郎就要赴前线。全诗除开始两句"特用比兴发端"(《杜诗说》)外,全是新妇赠别劝勉的独白之词,这与"三吏"的对话体有别。通过大段悲怨而又沉痛的自诉,塑造了一个承受着苦难命运、又懂得以国事为重的善良坚毅的青年妇女形象,深刻揭示了战争带给人民的巨大不幸。

诗写得回肠荡气,《唐诗品汇》引刘云:"曲折详至,缕缕凡七转,微显条达"。《唐诗选脉会通评林》引吴山民曰:"含几许凄恻,又极温厚。"

译文

兔丝依附着柔弱的蓬麻而生长,当然是长不长了。一个女人家嫁给了出征的丈夫,还不如丢弃在路旁等死。我和你结为夫妻,没想到,连床被都来不及睡暖。我们傍晚才结婚的,你一大清早就要离开了,未免也太匆忙了吧?你这一去,虽然只是戍守在不远的河阳,而我的身分还没有真正确定,叫我怎么去拜见公公婆婆呢?想当初我爹娘抚养我时,把我当宝一样藏起来,不许我抛头露面。然而,身为女人的我,本应该嫁鸡随鸡,嫁狗随狗的。你现在就要去战场上送死了,我的心情沉痛得好像要断了肠一样!我真希望能跟着你一起去,但眼前的情势又是那么紧急。我只能忍着泪劝你,不要太过于思念这段新婚,要努力为国家效力才行。一个女人家如果真的跟到军中去,恐怕会影响了军威啊。我悲叹自己出身贫穷,好不容易才有机会穿上这件新婚礼服。我发誓,这件礼服不会再为第二个人穿了,我当着你的面,卸下了美丽的粉妆。哎!抬头看看天上的飞鸟,它们不论大鸟小鸟,都是成双成对地飞着。偏偏人世间的事情,是这么的违背人意,然而,尽管命运如此,我对你的爱情永远坚贞不渝!

篇三:《杜甫三吏三别诗词》

杜甫三吏三别诗词

作者简介:

杜甫(公元712—公元770),汉族,河南巩县(今巩义市)瑶湾人。字子美,自号少陵野老,杜少陵,杜工部等,盛唐大诗人,世称“诗圣”,现实主义诗人,世称杜工部、杜拾遗,代表作《三吏》(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)《三别》(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。

新安吏

客行新安道,喧呼闻点兵。

借问新安吏:“ 县小更无丁?”

“府帖昨夜下,次选中男行。”

“中男绝短小,何以守王城?”

肥男有母送,瘦男独伶俜。

白水暮东流,青山犹哭声。

“莫自使眼枯,收汝泪纵横。”

眼枯即见骨,天地终无情!

我军取相州,日夕望其平。

岂意贼难料,归军星散营。

就粮近故垒,练卒依旧京。

掘壕不到水,牧马役亦轻。

况乃王师顺,抚养甚分明。

送行勿泣血,仆射如父兄。”

石壕吏

暮投石壕村, 有吏夜捉人。 老翁逾墙走, 老妇出门看。 吏呼一何怒! 妇啼一何苦! 听妇前致词: 三男邺城戍。 一男附书至, 二男新战死。 存者且偷生, 死者长已矣! 室中更无人, 惟有乳下孙, 有孙母未去, 出入无完裙。 老妪力虽衰, 请从吏夜归, 急应河阳役, 犹得备晨炊。 夜久语声绝, 如闻泣幽咽。 天明登前途, 独与老翁别。

潼关吏

士卒何草草,筑城潼关道。 大城铁不如,小城万丈余。 借问潼关吏:“修关还备胡?” 要我下马行,为我指山隅: “连云列战格,飞鸟不能逾。 胡来但自守,岂复忧西都。 丈人视要处,窄狭容单车。 艰难奋长戟,万古用一夫。”

“哀哉桃林战,百万化为鱼。 请嘱防关将,慎勿学哥舒!”

新婚别

莬丝附蓬麻, 引蔓故不长。 嫁女与征夫, 不如弃路旁。 结发为君妻, 席不暖君床。 暮婚晨告别, 无乃太匆忙! 君行虽不远, 守边赴河阳。 妾身未分明, 何以拜姑嫜? 父母养我时, 日夜令我藏。 生女有所归, 鸡狗亦得将。 君今往死地, 沉痛迫中肠。 誓欲随君去, 形势反苍黄。 勿为新婚念, 努力事戎行! 妇人在军中, 兵气恐不扬。 自嗟贫家女, 久致罗襦裳。 罗襦不复施, 对君洗红妆。 仰视百鸟飞, 大小必双翔。 人事多错迕, 与君永相望!

无家别

寂寞天宝后, 园庐但蒿藜。 我里百余家, 世乱各东西。

存者无消息, 死者为尘泥。 贱子因阵败, 归来寻旧蹊。 久行见空巷, 日瘦气惨凄。 但对狐与狸, 竖毛怒我啼。 四邻何所有? 一二老寡妻。 宿鸟恋本枝, 安辞且穷栖。 方春独荷锄, 日暮还灌畦。

县吏知我至, 召令习鼓鞞(pí)。 虽从本州役,内顾无所携。 近行止一身, 远去终转迷。 家乡既荡尽, 远近理亦齐。 永痛长病母, 五年委沟溪。 生我不得力, 终身两酸嘶。 人生无家别, 何以为蒸黎!

垂老别

四郊未宁静,垂老不得安。 子孙阵亡尽,焉用身独完? 投杖出门去,同行为辛酸。 幸有牙齿存,所悲骨髓乾。 男儿既介胄,长揖别上官。 老妻卧路啼,岁暮衣裳单。 孰知是死别? 且复伤其寒。

此去必不归,还闻劝加餐。 土门壁甚坚,杏园度亦难。 势异邺城下,纵死时犹宽。 人生有离合,岂择衰盛端。 忆昔少壮日,迟回竟长叹。 万国尽征戍,烽火被冈峦。 积尸草木腥,流血川原丹。 何乡为乐土? 安敢尚盘桓? 弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。

篇四:《石壕吏原文及翻译_石壕吏阅读答案_作者杜甫》

<石壕吏>作者是唐代文学家杜甫。其全文诗词如下:

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。石壕吏原文及翻译_石壕吏阅读答案_作者杜甫。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。石壕吏原文及翻译_石壕吏阅读答案_作者杜甫。

[前言]

<石壕吏>唐代伟大诗人杜甫著名的“三吏三别”之一。五言古诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

[注释]

(1)暮:在傍晚。 投: 投宿。石壕村:今名干壕村,在今河南三门峡市东南

(2)吏: 官吏,(3)逾(yú):越过;翻过。走:跑,这里指逃跑

(4)呼:诉说,叫喊。一何:何其、多么。怒:恼怒,凶猛,粗暴,这里指凶狠

(5)啼:哭啼。苦:凄苦

(6)前致词:指老妇走上前去(对差役)说话。前:上前,向前。致:对……说

(7)邺城:即相州,在今河南安阳。 戍(shù):防守,这里指服役

(8)附书至:捎信回来。书,书信。至,回来

(9)新:最近,刚刚

(10)存:活着,生存着。且偷生:姑且活一天算一天。且:姑且,暂且。偷生:苟且活着

(11)长已矣:永远完了。已:停止,这里引申为完结

(12)室中:家中。更无人:再没有别的(男)人了。更:再

(13)唯:只,仅。乳下孙:正在吃奶的孙子

(14)未:还没有。去:离开,这里指改嫁

(15)完裙:完整的衣服。“有孙”两句一作“孙母未便出,见吏无完裙”

(16)老妪(yù):老妇人。衰:弱

(17)请从吏夜归:请让我和你晚上一起回去。请:请求。从:跟从,跟随

(18)急应河阳役:赶快到河阳去服役。应:响应。河阳:今河南省洛阳市吉利区(原河南省孟县),当时唐王朝官兵与叛军在此对峙

(19)犹得备晨炊:还能够做些伙食差役

(20)夜久:夜深了。绝:断绝;停止

(21)如:好像,仿佛。闻:听。泣幽咽:低微断续的哭声。有泪无声为“泣”,哭声哽塞低沉为“咽”

(22)明:天亮之后。登前途:踏上前行的路。登:踏上。前途:前行的道路。登:踏上

(23)独:唯独、只有

[译文]

“我”傍晚投宿石壕村,有差役夜里来强征兵。老翁越墙逃走,老妇出门查看。差役吼得是多么凶狠啊!老妇人是啼哭得多么可怜啊!“我”听到老妇上前说:“我”的三个儿子去邺城服役。其中一个儿子捎信回来,说两个儿子刚刚战死了。活着人姑且过一天算一天,死去的人就永远完结了!“我”家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的孙子。因为有孙子在,他母亲还没有离去,他母亲进进出出都没有一件完整的衣服。老妇虽然年老力衰,但请让”我“跟从你连夜赶回营去。赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”夜深了,说话的声音消失了,隐隐约约听到低微断续的哭声。”我“天亮临走的时候,只同那个老翁告别。

[鉴赏]

<石壕吏>是一首杰出的现实主义的叙事诗,写了差吏到石壕村乘夜捉人征兵,连年老力衰的老妇也被抓服役的故事,揭露了官吏的残暴和兵役制度的黑暗,对安史之乱中人民遭受的苦难深表同情。

前四句可看作第一段。首句“暮投石壕村”,单刀直入,直叙其事。“暮”字、“投”字、“村”字都需玩味,读者不能轻易放过。在封建社会里,由于社会秩序混乱和旅途荒凉等原因,旅客们都“未晚先投宿”,更何况在兵祸连接的时代。而杜甫,却于暮色苍茫之时才匆匆忙忙地投奔到一个小村庄里借宿,这种异乎寻常的情景就富于暗示性。他或者是压根儿不敢走大路;或者是附近的城镇已荡然一空,无处歇脚。总之,寥寥五字,不仅点明了投宿的时间和地点,而且和盘托出了兵荒马乱、鸡犬不宁、一切脱出常轨的景象,为悲剧的演出提供了典型环境。浦起龙指出这首诗“起有猛虎攫人之势”<读杜心解>,这不仅是就“有吏夜捉人”说的,而且是就头一句的环境烘托说的。“有吏夜捉人”一句,是全篇的提纲,以下情节,都从这里生发出来。不说“征兵”、“点兵”、“招兵”而说“捉人”,已于如实描绘之中寓揭露、批判之意。再加上一个“夜”字,含意更丰富。第一、表明官府“捉人”之事时常发生,人民白天躲藏或者反抗,无法“捉”到;第二、表明县吏“捉人”的手段狠毒,于人民已经入睡的黑夜,来个突然袭击。同时,诗人是“暮”投石壕村的,从“暮”到“夜”,已过了几个小时,这时当然已经睡下了;所以下面的事件发展,他没有参与其间,而是隔门听出来的。“老翁逾墙走,老妇出门看”两句,表现了人民长期以来深受抓丁之苦,昼夜不安;即使到了深夜,仍然寝不安席,一听到门外有了响动,就知道县吏又来“捉人”,老翁立刻“逾墙”逃走,由老妇开门周旋。

从“吏呼一何怒”至“犹得备晨炊”这十六句,可看作第二段。“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”两句,极其概括、极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对照;两个状语“一何”,加重了感情色彩,有力地渲染出县吏如狼似虎,叫嚣隳突的横蛮气势,并为老妇以下的诉说制造出悲愤的气氛。矛盾的两方面,具有主与从、因与果的关系。“妇啼一何苦”,是“吏呼一何怒”逼出来的。下面,诗人不再写“吏呼”,全力写“妇啼”,而“吏呼”自见。“听妇前致词”承上启下。那“听”是诗人在“听”,那“致词”是老妇“苦啼”着回答县吏的“怒呼”。写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,表现出多次转折,暗示了县吏的多次“怒呼”、逼问。这十三句诗,不是“老妇”一口气说下去的,而县吏也决不是在那里洗耳恭听。实际上,“吏呼一何怒,妇啼一何苦!”不仅发生在事件的开头,而且持续到事件的结尾。从“三男邺城戍”到“死者长已矣”,是第一次转折。读者可以想见,这是针对县吏的第一次逼问诉苦的。在这以前,诗人已用“有吏夜捉人”一句写出了县吏的猛虎攫人之势。等到“老妇出门看”,便扑了进来,贼眼四处搜索,却找不到一个男人,扑了个空。于是怒吼道:“你家的男人都到哪儿去了?快交出来!”老妇泣诉说:“三个儿子都当兵守邺城去了。一个儿子刚刚捎来一封信,信中说,另外两个儿子已经牺牲了!……”泣诉的时候,可能县吏不相信,还拿出信来交县吏看。

总之,“存者且偷生,死者长已矣!”处境是够使人同情的,她很希望以此博得县吏的同情,高抬贵手。不料县吏又大发雷霆:“难道你家里再没有别人了?快交出来!”她只得针对这一点诉苦:“室中更无人,惟有乳下孙。”这两句,也不是一口气说下去的,因为“更无人”与下面的回答发生了明显的矛盾。合理的解释是:老妇先说了一句:“家里再没人了!”而在这当儿,被儿媳妇抱在怀里躲到什么地方的小孙儿,受了怒吼声的惊吓,哭了起来,掩口也不顶用。于是县吏抓到了把柄,威逼道:“你竟敢撒谎!不是有个孩子哭吗?”老妇不得已,这才说:“只有个孙子啊!还吃奶呢,小得很!”“吃谁的奶?总有个母亲吧!还不把她交出来!”老妇担心的事情终于发生了!她只得硬着头皮解释:“孙儿是有个母亲,她的丈夫在邺城战死了,因为要喂奶给孩子,没有改嫁。可怜她衣服破破烂烂,怎么见人呀!还是行行好吧!”(“有孙母未去,出入无完裙”两句,有的版本为“孙母未便出,见吏无完裙”,所以县吏是要她出来的。)但县吏仍不肯罢手。老妇生怕守寡的儿媳被抓,饿死孙子,只好挺身而出:“老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。”老妇的“致词”,到此结束,表明县吏勉强同意,不再“怒吼”了。

最后一段虽然只有四句,却照应开头,涉及所有人物,写出了事件的结局和作者的感受。“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”表明老妇已被抓走,走·时低声哭泣,越走越远,便听不到哭声了。“夜久”二字,反映了老妇一再哭诉、县吏百般威逼的漫长过程。“如闻”二字,一方面表现了儿媳妇因丈夫战死、婆婆被“捉”而泣不成声,另一方面也显示出诗人以关切的心情倾耳细听,通夜未能入睡。“天明登前途,独与老翁别”两句,收尽全篇,于叙事中含无限深情。前一天傍晚投宿之时,老翁、老妇双双迎接诗人,而时隔一夜,老妇被捉走,儿媳妇泣不成声,只能与逃走归来的老翁作别了。老翁的心情怎样,诗人作何感想,这些都给读者留下了想象的余地。

仇兆鳌在<杜少陵集详注>里说:“古者有兄弟始遣一人从军。今驱尽壮丁,及于老弱。诗云:三男戍,二男死,孙方乳,媳无裙,翁逾墙,妇夜往。一家之中,父子、兄弟、祖孙、姑媳惨酷至此,民不聊生极矣!当时唐祚,亦岌岌乎危哉!”就是说,“民为邦本”,把人民整成这个样子,统治者的宝座也就岌岌可危了。诗人杜甫面对这一切,没有美化现实,却如实地揭露了政治黑暗,发出了“有吏夜捉人”的呼喊,这是值得高度评价的。

在艺术表现上,这首诗最突出的一点则是精炼。陆时雍称赞道:“其事何长!其言何简!”就是指这一点说的。全篇句句叙事,无抒情语,亦无议论语;但实际上,作者却巧妙地通过叙事抒了情,发了议论,爱憎十分强烈,倾向性十分鲜明。寓褒贬于叙事,既节省了很多笔墨,又丝毫没有给读者概念化的感觉。诗中还运用了藏问于答的表现手法。“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”概括了双方的矛盾之后,便集中写“妇”,不复写“吏”,而“吏”的蛮悍、横暴,却于老妇“致词”的转折和事件的结局中暗示出来。诗人又十分善于剪裁,叙事中藏有不尽之意。一开头,只用一句写投宿,立刻转入“有吏夜捉人”的主题。又如只写了“老翁逾墙走”,未写他何时归来;只写了“如闻泣幽咽”,未写泣者是谁;只写老妇“请从吏夜归”,未写她是否被带走;却用照应开头、结束全篇、既叙事又抒情的“独与老翁别”一句告诉读者:老翁已经归家,老妇已被捉走;那么,那位吞声饮泣、不敢放声痛哭的,就是给孩子喂奶的年轻寡妇了。正由于诗人笔墨简洁、洗炼,用了较短的篇幅,在惊人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,这是十分难能可贵的。

篇五:《登观音台望城翻译赏析_作者白居易》

<登观音台望城>作者为唐朝文学家白居易。其诗词全文如下:

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

[译文]

1、城:指长安城。登观音台望城翻译赏析_作者白居易。

2、十二街:长安城内有笔直的南北向大街十一条,东西向大街十四条。这里“十二街”是虚指。

3、朝火:官员上朝打的火把。

[鉴赏]

早年热心济世,强调诗歌的政治功能,并力求通俗,所作<新乐府>、<秦中吟>共六十首,确实做到了“唯歌生民病”、“句句必尽规”,与杜甫的“三吏”、“三别”同为著名的诗史。长篇叙事诗<长恨歌>、<瑟瑟行>则代表他艺术上的最高成就。中年在官场中受了挫折,“宦途自此心长别,世事从今口不开”,但仍写了许多好诗,为百姓做过许多好事,杭州西湖至今留着纪念他的白堤。晚年寄情山水,也写过一些小词。登观音台望城翻译赏析_作者白居易。赠刘禹锡诗云: “古歌旧曲君休听,听取新词<杨柳枝>”,可见他曾自度一些新词。其中<花非花>一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修、张先、杨慎,都极为赞赏。

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信