导读: 对雪杜甫阅读答案(共5篇)对 雪 杜甫对 雪 杜甫战哭多新鬼,愁吟独老翁。乱云低薄暮,急雪舞回风。瓢弃尊无绿①,炉存火似红。数州消息断,愁坐正书空译文:战场上哭泣的大多是新死去兵士的鬼魂,只有老人一个人忧愁地吟诗。 乱云低低的在黄昏的地方,急下的雪在风中飘舞回旋。葫芦丢弃了,酒器中没有酒,火炉中的余火,好似照得眼前一...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《对雪杜甫阅读答案》,希望能帮助到你。

篇一:《对 雪 杜甫》

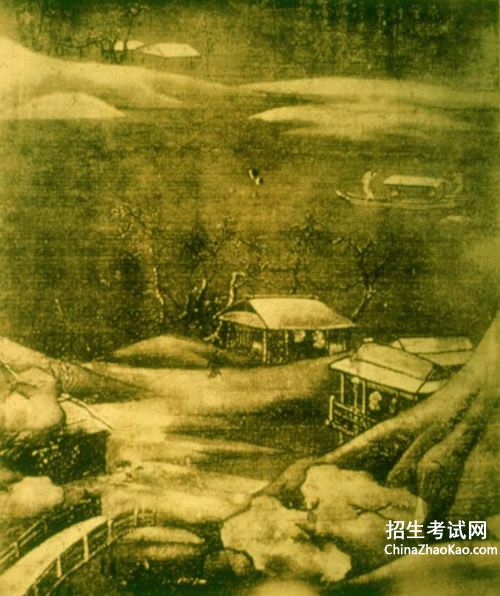

对 雪 杜甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃尊无绿①,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空

译文:

战场上哭泣的大多是新死去兵士的鬼魂,只有老人一个人忧愁地吟诗。 乱云低低的在黄昏的地方,急下的雪在风中飘舞回旋。

葫芦丢弃了,酒器中没有酒,火炉中的余火,好似照得眼前一片通红。 前线战况和妻子弟妹的消息都无从获悉,忧愁的坐着用手在空中划着字。

问题:读第二、三两联,任选一联,分析作者通过怎样的艺术手法,表达了什么样的感情? 答案:第二联通过对乱云,薄暮,急雪,回风等天气、景物的描写借景抒情(融情于景)表现了时局的混乱和危机,表达了自己对国家前途的忧虑

第三联采用借代的修辞手法(“樽无绿”“绿”指酒)和以虚写实的方法,以幻作真(“炉存火似红”),写出生活的艰辛和作者内心的苦闷。

上文这一类题型即可引出:分析古诗的表现手法题型。

基本提问方式:这首诗用了怎样的表现手法?

变体提问方式:请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法、或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

解答分析:表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。(分为1.抒情手法:直抒胸臆、借景抒情、寓情于景、情景交融情景相生 情因景生 以景衬情 融情入景 一切景语皆情语、2. 结构形式:首尾照应,开门见山、层层深入,先总后分,先景后情、卒章显志,过渡、铺垫、伏笔等。3.修辞手法::对偶""比喻""拟人""借代""夸张""排比""反复""象征"4.写作技巧::赋比兴、衬托、对比、渲染、卒章显志、画龙点睛、以小见大、欲扬先抑、联想想象、语序倒置等。)

解答步骤:①准确指出用了何种手法。

②结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

③此手法有效传达出诗人怎样的感情,取得了什么艺术效果。

篇二:《阎应元,起掾史+《对雪》杜甫》

阎应元,起掾史+《对雪》杜甫

阎应元,起掾史+《对雪》杜甫蔷薇-静语

阎应元,起掾史,官京仓大使。崇祯十四年,迁江阴县典史。

大军薄城下者已十万,四面围数十重,城垣裂。应元命用铁叶裹门板,贯铁縆护之;取空棺实以土,障颓处。会城中矢少,应元乘月黑,束藁为人,人竿一灯,立陴间,匝城,兵士伏垣内,击鼓叫噪,若将缒城斫营者。大军惊,矢发如雨;比晓,获矢无算。又遣壮士夜缒城入营,顺风纵火;军乱,自蹂践相杀死者数千。

大军却,离城三里止营,帅刘良佐拥骑至城下,呼曰:“吾与对雪杜甫阅读答案。

阎君雅故,为我语阎君,欲相见。”应元立城上与语。良佐遥语应元:“弘光已走,江南无主,君早降,可保富贵。”应元曰:“某明朝一典史耳,尚知大义。将军胙土分茅,为国重镇,不能保障江淮,乃为敌前驱,何面目见吾邑义士民乎?”良佐惭退。

应元性严毅,号令明肃,犯法者,鞭笞贯耳,不稍贳;然轻财,赏赐无所吝。伤者手为裹创,死者厚棺敛,酹而哭之;与壮士语,必称“好兄弟”,不呼名。

贝勒统军略地苏、松者,既连破大郡,济师来攻。面缚两降将,跪城下说降,涕泗交颐。应元骂曰:“败军之将,被禽不速死,奚喋喋为!”贝勒既觇知城中无降意,攻愈急;梯冲死士,铠胄皆镔铁,刀斧及之,声铿然,锋口为缺,应元慷慨登陴,意气自若。

旦日,大雨如注。应元率死士百人,驰突巷战者八,所当杀伤以千数;再夺门,门闭不得出。应元度不免,踊身投前湖,水不没顶。而刘良佐令军中,必欲生致应元,遂被缚。良佐箕踞乾明佛殿,见应元至,跃起持之哭。应元笑曰:“何哭?事至此,有一死耳。”见贝勒,挺立不屈。一卒持枪刺应元贯胫,胫折踣地。日暮,拥至栖霞禅院。院僧夜闻大呼“速斫我”,不绝口。俄而寂然,应元死。

《尚书·序》曰:“成周既成,迁殷顽民。”而后之论者,谓于周则顽民,殷则义士。夫跖犬吠尧,邻女詈人,彼固各为其主。予童时,则闻人啧啧谈阎典史事,未能记忆也。后五十年,从友人家见黄晞所为死守孤城状乃摭其事而传之微夫应元固明朝一典史也顾其树立乃卓卓如是!呜呼,可感也哉!(选自《国朝二十四家文钞》,有删节)

【注】陴(p)

:城上的矮墙。亦称“女墙”。

胙(zu):分封。

5.下列语句中,加点的词的解释不正确的一项是

( )

A.

大军薄城下者已十万 迫近

B.

吾与阎君雅故 素常

C.

贝勒统军略地苏、松者 巡视

D.

刺应元贯胫,胫折踣地 跌倒

6.下列各组语句中,加点的词意义和用法相同的一组是( )

A.

取空棺实以土 以吾一日长乎尔,毋吾以也

B.

乃为敌前驱 今画者乃节节而为之

C.

所当杀伤以千数 某所,而母立于兹

D.

谓于周则顽民 于其身也,则耻师焉

7.下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.从友人家见黄晞所为/死守孤城状/乃摭其事而传之/微夫应元/固明朝一典史也/顾其树立/乃卓卓如是

B.

从友人家见黄晞所为/死守孤城状/乃摭其事而传之微夫/应元固明朝一典史也/顾其树立乃卓卓如是

C.

从友人家见黄晞所为/死守孤城状/乃摭其事而传之微夫应元/固明朝一典史也顾其树立/乃卓卓如是

D.

从友人家见黄晞所为死守孤城状/乃摭其事而传之/微夫应元/固明朝一典史也/顾其树立/乃卓卓如是

8.下列对本文的分析理解不正确的一项是( )

A.在叙写应元困守江阴两次骂降之间,有一段介绍应元执法严明、体恤部下的文字,用的是插叙法,这样的写法有助于舒缓叙事节奏,增加行文的起伏,达到张弛有度的艺术效果。

B.对应元在江阴城中缺箭之时束藁借箭的描绘,与《三国演义》中写诸葛亮草船借箭的故事有异曲同工之妙,运用简练的文字就把应元谋略过人的特点生动地刻画出来。

C.贝勒觉察城中无投降之意后,攻城更加紧迫。盔甲都是用镔铁制作的,刀斧一碰上就当当作响,锋口都被碰缺,但阎应元临危不惧,斗志昂扬地登上城墙,神情气度一如平日。

D.刘良佐传令清军,一定要生擒阎应元,因此应元终于被俘,刘良佐在乾明佛殿上两手按膝伸腿而坐,心里很羞愧,一见阎应元被押进来,立即从座位上站起来,扶住他痛哭。

9.将文中划横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

立陴间,匝城,兵士伏垣内,击鼓叫噪,若将缒城斫营者。(4分)

伤者手为裹创,死者厚棺敛,酹而哭之。(3分)

被禽不速死,奚喋喋为!(3分)

5、答案:C

6、答案:B

7、答案:D

8、答案:D

9、(1)(草人)竖立在女墙之间,环绕全城,让士兵埋伏在墙后,击鼓呼喊,像将要拴着人下城去袭击敌营的样子。

(给分点:“匝”,“环绕”,1分;“ 伏垣内”,省略介词“于”,“在墙后埋伏”,或“埋伏在墙后”,1分;“缒”,“用绳子拴住人从城上往下送”,1分;“斫”,本义是“砍”,意译为“袭击,偷袭”,1分。)

(2)(他)亲手替受伤者包扎伤口,为死者置办上等棺木装殓,把酒洒在地上为死者哭祭。

(给分点:“裹创”,包扎伤口(创口),1分;“敛”,通“殓”, 装殓,给死人穿衣入棺,1分;酹,把酒洒在地上表示祭奠,1分。)

(3)被俘虏了不快点死掉,还啰嗦(唠叨)什么呢!(还说个不休,干什么呢!) (给分点:“禽”,通“擒”,捉拿,俘虏,1分;“奚„„为”,固定句式,表反问,为

篇三:《对雪》对雪杜甫阅读答案。

对雪

杜甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空①。

[注]①原指晋人殷浩忧愁无聊,用手在空中划字。对雪杜甫阅读答案。

(1)此诗为《春望》同一时期的作品,从全诗看,说说本诗的主旨。

(2)读第二、三两联,作者分别采用怎样的艺术手法表达内心的感情的?对雪杜甫阅读答案。

第

第

(3)本诗的颈联中,作者主要运用了哪些艺术手法?请分析其表达效果。(4分)

(4)本诗的尾联表达了诗人怎样的思想感情,请结合诗句进行分析。(4分)

答案:

(1)这首诗表现了作者对国家和亲人命运的深切关怀(深沉的忧思)(忧国忧民)而又无能为力的苦闷心情。

(2)第二联通过对天气、景物的描写借景抒情(融情于景)表现了时局的混乱和危机,表达了自己对国家前途的忧虑。第三联采用借代的修辞手法(“樽无绿”“绿”指酒)和以虚写实的方法,以幻作真(“炉存火似红”),写出生活的艰辛和作者内心的苦闷。

(3)第三联采用①借代的修辞手法,将“樽无绿”中的“绿”代表酒,②以虚写实(或者想象,以幻作真)的方法,“炉存火似红”,好像炉中还有火,还非常温暖。③酒没有,炉火也只是想象,只是幻觉,写出了诗人当时战乱之下生活的艰辛和内心的凄苦。(借代1分,以虚写实(或者想象,以幻作真)1分,分析1分,感情1分)

(4)①这首诗表现了杜甫对国家和亲人的命运深切关怀忧虑而无从着力的苦恼心情。②深切关怀忧虑体现在“数州消息断”,诗人身陷长安,前线战况和妻子弟妹的消息都无从获悉。③愁苦又无从着力主要从后一句“愁坐正书空”看得出来,“书空”是晋人殷浩的典故,意思是忧愁无聊,用手在空中划着字。诗人以此表达相似的心境。(对国家和亲人的命运关心或者忧虑1分,愁苦而无从着力、无奈1分,分析2分)

5.“炉存火似红”一句中的“似”字用得很巧妙,请对其进行简要赏析。

答案:在荒凉的环境中,作者眼前似乎出现了熊熊之火。通过一个“似”字,写出了作者的幻觉,表达了作者对家庭温暖、百姓和乐的强烈渴望,点明了作者生活的艰难。

6.这首诗是如何把个人之愁与国事之忧结合起来的?

答案:作者起笔写国家动荡不安,战事使百姓苦不堪言。然后通过“乱云”“薄暮”“急雪”等景二三联联::_______ ________________________________________________ _____________________________________________________________

物写自己的愁苦,情景交融。接着写在苦寒中找不到一滴酒,酒葫芦早已丢掉,酒樽里空空如也;没有柴火,只有空空的炉子。最后又回到对国家的担忧:数州没有消息,不知战况如何,自己只有“愁坐”。

二:

注】①本诗写于被安禄山占领下的长安。②原指晋人殷浩忧愁无聊,用手在空中划字。

(1)老翁是一个怎样的形象?请简要分析。(4分)

答:贫寒交困,孤苦伶仃,牵挂亲人,关心国事,愁苦无依,百无聊奈

(2)颔联在整首诗中起了怎样的作用?(4分)

答:描写了傍晚浓云往低处移动,急雪在风中飞舞的情形,营造了一种压抑,紧张的氛围,烘托了诗人的孤独和忧伤。

(3)此诗为《春望》同一时期的作品,结合全诗,说说本诗的主旨。

答:这首诗表现了作者对国家和亲人命运的深切关怀(深沉的忧思)(忧国忧民)而又无能为力的苦闷心情。

(4)读第二、三两联,思考作者是分别采用怎样的艺术手法表达内心感情的。

答: 第二联通过对天气、景物的描写,运用借景抒情(融情于景)的手法,表现了时局的混乱和危机,表达了自己对国家前途的忧虑。第三联采用借代的修辞方法和以虚写实的方法,以幻作真(“炉存火似红”),写出生活的艰辛和作者内心的苦闷。

注解

①:葫芦,古人诗文中习称为瓢,通常拿来盛茶酒的。樽,又作尊,似壶而口大,盛酒器。句中以酒的绿色代替酒字。

②:“书空”是晋人殷浩的典故,意思是忧愁无聊,用手在空中划着字。

今译

战场上哭泣的大多是新死去兵士的鬼魂,只有老人一个人忧愁地吟诗。

乱云低低的在黄昏的地方,急下的雪在风中飘舞回旋。

葫芦丢弃了,酒器中没有酒,火炉中的余火,好似照得眼前一片通红。

前线战况和妻子弟妹的消息都无从获悉,忧愁额啊啊是否阿发东方闪电刚收到古诗坐着用手在空中划着字。

赏析:

杜甫为叛军所羁押,而又听闻唐军新败,愁望着漫天飞舞的飘雪,感受着冷冽刺骨的寒意,对国家和亲人的命运深切关怀而又无从着力的感情油然而发。

杜甫在写这首诗之前不久,泥古不化的宰相房琯率领唐军在陈陶斜和青坂与安禄山叛军展开车战,大败,死伤几万人。

诗的开头──“战哭多新鬼”,正暗点了这个使人伤痛的事实。房琯既败,收复长安暂时没有希望,不能不给诗人平添一层愁苦,又不能随便向人倾诉。所以上句用一“多”字,以见心情的沉重;下句“愁吟独老翁”,就用一“独”字,以见环境的险恶。

三、四两句──“乱云低薄暮,急雪舞回风”,正面写出题目。先写黄昏时的乱云,次写旋风中乱转的急雪。这样就分出层次,显出题中那个“对”字,暗示诗人独坐斗室,反复愁吟,从乱云欲雪一直呆到急雪回风,满怀愁绪,仿佛和严寒的天气交织融化在一起了。

接着写诗人贫寒交困的景况。“瓢弃樽无绿”,写出了诗人困居长安,生活非常艰苦。在苦寒中找不到一滴酒。葫芦早就扔掉,樽里空空如也。“炉存火似红”,也没有多少柴火,剩下来的是勉强照红的余火。这里,诗人不说炉中火已然燃尽,而偏偏要说有“火”,而且还下一“红”字,写得好象炉火熊熊,满室生辉,然后用一“似”字点出幻境。明明是冷不可耐,明明只剩下的是炉中只存余热的灰烬,由于对温暖的渴求,诗人眼前却出现了幻象:炉中燃起了熊熊的火,照得眼前一片通红。这样的以幻作真的描写,非常深刻地挖出了诗人此时内心世界的隐秘。这是在一种渴求满足的心理驱使下出现的幻象。这样来刻画严寒难忍,比之“炉冷如冰”之类,有着不可以拟的深度。因为它不仅没有局限于对客观事物的如实描写,而且融进了诗人本身的主观情感,恰当地把诗人所要表现的思想感情表现出来,做到了既有现实感,又有浪漫感。

末后,诗人再归结到对于时局的忧念。公元756-757年(至德元载至二载),唐王朝和安禄山、史思明等的战争,在黄河中游一带地区进行,整个形势对唐军仍然不利。诗人陷身长安,前线战况和妻子弟妹的消息都无从获悉,所以说“数州消息断”,而以“愁坐正书空”结束全诗。这首诗表现了杜甫对国家和亲人的命运深切关怀而又无从着力的苦恼心情。

篇四:《对雪阅读答案_对雪翻译赏析_作者杜甫》

<对雪>作者为唐代文学家杜甫。其古诗词全文如下:

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃尊无绿,炉存火似红。对雪阅读答案_对雪翻译赏析_作者杜甫。

数州消息断,愁坐正书空。

[译文]

战场上哭泣的大多是新死去的鬼,只有老人一个人忧愁地吟诗。乱云低低的在黄昏的地方,急下的雪在风中飘舞回旋。葫芦丢弃了,酒器中没有酒,火炉中燃起了熊熊的火,好像照得眼前一片通红。前线战况和妻子弟妹的消息都无从获悉,忧愁的坐着用手在空中划着字。

[鉴赏]

杜甫这首诗是在被安禄山占领下的长安写的。长安失陷时,他逃到半路就被叛军抓住,解回长安。对雪阅读答案_对雪翻译赏析_作者杜甫。幸而安禄山并不怎么留意他,他也设法隐蔽自己,得以保存气节;但是痛苦的心情,

篇五:《漫成一首阅读答案_漫成一首翻译_作者杜甫》

<漫成一首>作者为唐代文学家杜甫。其诗词全文如下:

江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。

[译文]

水中的月影离我只有数尺之远,风中飘荡的灯笼照着夜空,马上就要到三更天了。漫成一首阅读答案_漫成一首翻译_作者杜甫。栖息在沙滩的白鹭静静地蜷身而睡,唯有船尾鱼儿跳出水面时偶尔发出响声。

[鉴赏]

在绝句体中,有一种“一句一绝”的格调。即每句写一景,多用两联骈偶,句子之间似无关联。它最初起源于晋代<四时咏>(“春水满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明辉,冬岭秀孤松。”)。唐代作者已不多,唯杜甫最喜运用这种体格。漫成一首阅读答案_漫成一首翻译_作者杜甫。大约是因为他太精于诗律,运用这种绝体,可以因难见巧吧。他最脍炙人口的绝句如“两个黄鹂鸣翠柳”“糁径杨花铺白毡”“迟日江山丽”等,也都是用这种体格。这些诗的优点不只在于写景生动,这首诗是杜甫流寓巴蜀时期写的,诗写夜泊之景。一开始就抓住江上夜景的特色。“去人只数尺”是说月影靠船秀近,“江清月近人”,它同时写出江水之清明。江中月影近人,画出了“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮”的江间月夜美景,境界是宁静而安谧的。第二句写舟中樯竿上挂着照夜的灯,在月下灯光显得冲淡而柔和。桅灯当有纸罩避风,故曰风灯。其时江间并没有风,否则江水不会那样宁静,月影也不会那样清晰可接了。一二句似乎都是写景,但读者能够真切感到一个未眠人的存在(第一句已点出“人”字),这就是诗人自己。从“江月”写到“风灯”,从舟外写到舟内,由远及近。然后再写到江岸,又是由近移远。由于月照沙岸如雪,沙头景物隐略可辨,夜宿的白鹭屈曲着身子,三五成群团聚在沙滩上,它们睡得那样安恬,与环境极为和谐;同时又表现出宁静的景物中有生命的呼吸。这和平境界的可爱,惟有饱经丧乱的不眠人才能充分体会。

诗句中洋溢着诗人对和平生活的向往和对于自然界小生命的热爱,这与诗人忧国忧民的精神是一脉相通的。诗人对着“沙头宿鹭”,不禁衷心赞美夜的“静”美。由于他与自然万类息息相通,这“静”与“深林人不知,明月来相照”(王维)的寂静幽独该有多少不同。忽然船尾传来“拨剌”的声响,使凝神睇视着的诗人猛地惊醒,他转向船尾,那里波光粼粼,刚刚有一条大鱼从那儿跃出水面。

诗的前三句着力刻画都在一个“静”字,末句却写动、写声,似乎破了静谧之境,然而给读者的实际感受恰好相反,以动破静,愈见其静;以声破静,愈见其静。这是陪衬的手法,适当把对立因素渗入统一的基调,可以强化总的基调。这是诗、画、音乐都常采用的手法。诗的末两句分写鱼、鸟,一动一静,相反相成,抓住了江上月夜最有特点同时又最富于诗意的情景,写得逼真、亲切而又传神,可见诗人体物之工。

此诗乍看上去,四句分写月、灯、鸟、鱼,各成一景,不相联属,确是“一句一绝”。然而,诗人通过远近推移、动静相成的手法,使舟内舟外、江间陆上、物与物、情与景之间相互关联,浑融一体,读之如身历其境,由境会意。因而决不是什么“断锦裂缯”(胡应麟)。“老去诗篇浑漫与”,从诗题“漫成”可知是诗人一时得心应手之作,这种工致而天然的境界不是徒事雕章琢句者能达到的。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《对雪杜甫阅读答案》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信